Технология изготовления женской безрукавки сигедек

Анкета-паспорт

объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Республики Хакасия

1. Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее - объект). Технология изготовления женской безрукавки сигедек.

2. Вид объекта. Технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами.

3. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Хакасы – коренное население Республики Хакасия.

4. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Хакасский язык (качинский, сагайский, кызыльский и шорский диалекты) относится к алтайской языковой семье тюркской языковой группы.

5. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Шаманизм / Тенгрианство / Православие.

6. Наименование места (мест) бытования объекта. Республика Хакасия, Российская Федерация.

7. Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта. Республика Хакасия, районы, города и поселения Республики Хакасия

8. Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта. Республика Хакасия.

9. Географические координаты места (мест) бытования объекта.

10. Краткое описание объекта.

Сигедек – сигедек (национальный женский жилет из тонкого качественного сукна с вышитым орнаментом, надеваемым поверх платья или свадебной шубы); плис сигедек – бархатный сигедек; сикпен сигедек - сигедек из тонкого сукна; торғы сигедек – шелковый сигедек[1].

11. Подробное описание объекта.

Сигедек – праздничный элемент костюма замужней женщины. В XIX в. в составе с идектiг тон, поғо, тӱлгӱ пӧрiк составлял особый праздничный комплекс женского костюма (костюм “свахи” – худағай). По сведениям Ю.А. Шибаевой первый раз в этот костюм наряжалась молодая на своей свадьбе, позже на чужих свадьбах, в качестве почетной гостьи худағай[2].

Безрукавка сигедек имела особую форму: распашная, имеющая небольшой скос по передней полочке (паар) у ворота, глубокие проймы (холтырых) на спинке и декорирование «чеек», по подолу обшивалась бахромой. Существуют несколько форм сигедека: из парчи или шёлка с вышивкой чеек, старинный сигедек из замши (ровдуги), черные плисовые или суконные с вышитой спинкой. Конструктивно сигедек разделяются на неотрезной с боковыми клиньями, отрезной по талии с пришивной присборенной юбкой-подолом (идек).

Нарядные парчовые и шелковые сигедеки с вышивкой чеек шили особые мастерицы чеек салҷаң кiзi. Чеек тартарға – вышивать «чеек». На такой нарядный сигедек необходимо было приготовить шёлк, атлас или парчу, для основного кроя, черный бархат и цветные нити, золотую и серебряную канитель для вышивки, ткань на подкладку, бахрома на подол. Поэтому такой сигедек могли позволить зажиточные семьи. Верхняя часть сигедек до талии кроилась в четыре слоя, на спинке имела шов посередине, в некоторых случаях проклеивалась или простёгивалась, в старинных каркас (чаба)[3] был из кожи, благодаря чему держала форму, плотно облегала фигуру до талии.

Декоративный шов чеек представляет собой плотно нашитые шнурочки, пришитые швом «через край», шириной в палец. Шнурки скручивают вручную, в разном направлении (один «к себе», второй «от себя»). Чеек пришивают в порядке цветов радуги (кӱгӱрт чолы), в которой в середине присутствует белый цвет, по два шнурка одного цвета рядом, визуально два ряда напоминают косичку. Цветной ряд обязательно в завершении оформляется золотой скрученной нитью. Каждая группа шнурков называется чеек салчiк, по сведениям Ю.А. Шибаевой в одном ряду должно быть 24 шнурка[4]. По музейным образцам встречаются различные варианты от 12, 14 с двумя рядами золотой нити по краю чеек.

По пройме нашивались в два, три ряда, по вороту и переднему разрезу в один – два ряда. К верхней части пришивался подол идек, на него шло примерно 3 аршина (2 метра ткани), украшали шелковыми нитками завязками по разрезу спереди, пуговицами, вышивкой.

Декоративное оформление цветной каймой из скрученных шнурков присутствует в женских безрукавках у алтайцев, калмыков, западных бурят. В костюме калмыков термин зег, декорирующий женскую безрукавку цегдг, относится к технике наложения плетёной тесьмы и переводится как «окантовка», «кайма», «верёвка». В настоящее время этот термин используется в широком смысле как «орнамент»[5].

Женская безрукавка является элементом костюмного комплекса кочевых народов. По мнению некоторых исследователей, короткая безрукавка имела древнетюркское происхождение и имела функцию нательной одежды. На что указывает её терминология кокузбек, от древнетюркского кокуз «грудь»[6]. В хакасском языке термином кӧгiспек может называться современный бюстгальтер, производное от кӧгiс – «грудь», но первоначально обозначает жилетку, безрукавку (хырна кӧгiспек)[7].

Длинная безрукавка относится к верхней распашной одежде. Безрукавки бытовали не только в женском костюме, но и в мужском, имеют разную терминологию[8].

С практической стороны, в кочевой культуре, для женщин она была необходима как лиф для стягивания груди. Как и женские штаны, эти элементы были «принадлежностью костюма кочевых народов, так например, у современных киргизов другое название такой безрукавки – сэжэбжэ, т.е. «нагрудник»[9].

У народов Южной Сибири повсеместно существовала такая форма женской одежды: у алтайцев и теленгитов – чегедек, тувинцев – шегедек, калмыков – цегдг, цегедек, монголов цегедек, бурят сээжэбшэ, сээжмэгч (торгуты). У последних слова происходят от монгольского цээж, сээжэ – «грудь»[10]. Термин встречается в письменных источниках монгольского права с XVII в. как обязательный компонент приданного. У хакасов, алтайцев и калмыков женская безрукавка была длиннополой, до колен, какой позже она стала и у бурят.

Различные запретительные обычаи, связанные с сигедеком (например, не появляться перед свекром и деверем без него), указывают на его этнокультурную семантику. Символическое значение женской безрукавки сигедек имеет с одной стороны охранительное значение, с другой стороны обозначает социальный статус владелицы.

Крой спинки сигедек и его оформление, напоминает силуэт расправленных крыльев, для сравнения в якутском костюме бытовавшие шубы с вышитыми серповидными и крыловидными фигурами назывались «Шуба с орлом»[11]. В костюме эвенков, символика тотемного птичьего образа присутствует в верхней женской одежде дэкэли, которая одновременно обозначает птицу кулика, и указывает на древний материал ‒ птичьи шкурки, которые употреблялись для ее изготовления[12]. В костюме различных этнических групп бурят, женская безрукавка как обязательный элемент костюма замужней женщины носит названия «хубайси», «хубайхи», «дэгэлэй», «уужа». Термины «дэгэлэй» и «уужа» являются тюркскими, при этом второе значение первого термина переводится как «цапля», а перевод с древнетюркского второго термина «ужа» означает «летать», «парить», что семантически связано с понятием «крылья». Д.С. Дугаров делает выводы, что по своему происхождению указанные типы женских безрукавок были тесно связаны с древнейшими тотемистическими воззрениями некоторых народов тюркской группы[13]. У калмыков женский костюм из платья терлег и безрукавки цегдег, готовила к свадьбе семья жениха и надевала на невесту в качестве этнического маркера его стороны[14].

В хакасской этнографии описывается аналогичный миф с похищением лебединой одежды (Хуу кибi) и последующей свадьбой девушки-лебедя, и юноши[15]. С этим мифом связан один из способов сватовства: принесенная женихом убитая птица ‒ хуу (лебедь), обязывала родителей невесты отдать дочь замуж. «Хысхылыг улгузi»[16], сватовство с дарением убитой птицы хысхылыг (фламинго) так же относится к символике жертвоприношения и символического замещения убитого лебедя и девушки, которая переходит в род мужа. Такой обряд соотносится с архаическими тотемистическими представлениями. Невеста и жена, как чужой для рода мужа персонаж, несли чуждую природу, которую было необходимо скрывать. С этим связаны требования скрывать запретные части тела: волосы, ноги, спину. Так, необходимость прикрывать спину безрукавкой подразумевала в религиозно-мифологическом контексте то, что должны быть скрыты крылья женщины. «Облачение в безрукавку замужней женщины в символическом аспекте соответствовало лишению девушки-птицы ее крыльев, либо их сокрытие. Вероятно, с крыльями ассоциировались лопатки женщины»[17]. Незамужним девушка и вдовам носить сигедек запрещалось. Таким образом, хакасский женский сигедек, имеет символику мифологического птичьего образа, несет соответствующий художественный образ, за счет конструкции и декора, является знаком подчинения женщины семье и роду мужа.

12. Предметы, связанные с объектом (при наличии).

Традиционный хакасский костюм, хакасский орнамент.

13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии).

Традиционный хакасский орнамент, хакасская традиционная вышивка.

14. Способы и формы передачи объекта.

Технология женского сигедек сохраняется и развивается на протяжении ХХ-ХХI вв. На сегодняшний день хакасский сигедек является основным видом репрезентации хакасского народного костюма. На сегодняшний момент наиболее распространенным вариантом является вышитый черный сигедек, с отрезной спинкой. В течение ХХ в. как элемент хакасского костюма стал бытовать мужской вышитый жилет, который ошибочно называют сигедек, название мужской безрукавки – холтыргас[18].

Технология передаётся с помощью творческой деятельности народных мастеров Чон Узы Республики Хакасия, бытует в этнической среде на семейных праздниках, праздниках и официальных мероприятиях Республики Хакасия. Хакасский сигедек распространён в качестве сценического костюма в профессиональных фольклорных и театральных коллективах. Популяризация костюма происходит путем проведения фестивалей, конкурсов и выставок. Сохранение традиций эффективно осуществляется через проведение обучающих семинаров, мастер-классов, учебно-методическую литературу по хакасскому костюму, технологии вышивки, хакасскому орнаменту. Проводится содействие научным исследованиям в сфере изучения художественных традиций объекта нематериального наследия, функции сохранения образцов традиционной культуры выполняют музейные организации.

Сигедек в настоящее время активно стилизуется на уровне различных направлений этностиля в современной моде. Как элемент традиционного костюма изучается в рамках традиционного хакасского декоративно-прикладного искусства в образовательных учреждениях дополнительного, среднего профессионального и высшего профессионального образования. Выполняет функцию сценического костюма фольклорных коллективов.

В области сохранения объекта нематериального этнокультурного достояния работают музеи республики, путем хранения и изучения в фондах, представления в экспозициях, в том числе содействия научным, искусствоведческим и технологическим исследованиям с целью эффективной охраны и популяризации объекта нематериального этнокультурного достояния. В образовательных учреждениях разного уровня (от учреждений дополнительного образования детей ДШИ и ДХШ), средне-специальных профессиональных образовательных учреждениях и высшего образования внедрены в качестве регионального компонента творческие и исследовательские задания, относящиеся к объекту.

15. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Дорина (Котожекова) Мария Николаевна (1925- ) – участник областных, краевых, всесоюзных выставок народного творчества;

Райкова Анфиса Петровна (1933-2020 гг.) – мастер «Чон узы» в области изготовления хакасского традиционного костюма;

Чаптыкова Елизавета Григорьевна (1937-2020 гг.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат всесоюзных, краевых, областных выставок самодеятельного художественного творчества;

Спирина Анна Иннокентьевна (1940 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат всесоюзных, краевых, областных выставок самодеятельного художественного творчества;

Тогочакова Вера Прокопьевна (1950 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат республиканских и всероссийских выставок самодеятельного творчества;

Амзаракова Н.Ю.- мастер (ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки Читiген»)

Тюньдешева А.А.

Шулбаева М.О.

Казагашева Т.

16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

- Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова» (ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова» (МБУК «Музей им. Н.М. Мартьянова»);

- Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальный центр народного творчества имени С.П. Кадышева» (ГАУК РХ «НЦНТ им. С.П. Кадышева»);

- Государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории» (ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории»);

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»).

17. История выявления и фиксации объекта.

Первые сохранившиеся описания хакасского костюма относятся к XVI вв. Бытование женской безрукавки у хакасов упоминается в источниках XVII в. по сообщениям составленным «атаманом Мунгучаковым: … А женский полк носят зимой тулупы, а летом носят жайлоки по вере их и сверх того носят чигилек, подобен басроку (безрукавная одежда)…». Подобная информация присутствует и у Г.Ф. Миллера (относящаяся к 1733-1740 гг.): «Замужние женщины поверх обычной шубы надевали безрукавную одежду Schigedek, который шили из ровдуги или хлопчатобумажной материи «китайки». Женщины не должны были показываться без «шигедека» свекру и деверю. Они не могли входить без этой одежды в юрту свекра или деверя, даже если последних не было в живых, ибо боялись духов умерших»[19].

В трудах и путевых записках участников академических экспедиций Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа и И.Г. Георги встречается описание одежды различных этнических групп хакасов. Краткое описание одежды позволяют сделать выводы о времени бытования разных форм костюма.

Черные плисовые сигедек с вышивкой бытовали в XIX в. по сообщениям И. Каратанова в конце XIX в. женщины «летом в праздничные дни богатые надевают плисовые до колена без рукавов кафтанчики и сверху капот или халат, как у мужчин»[20].

В 1897 году в Красноярске по постановлению Енисейского губернского комитета была организована экспедиция по изучению особенностей хозяйствования и быта хакасов Минусинского и Ачинского уездов. По результатам данной экспедиции вышла книга «Минусинские и ачинские инородцы, материалы для изучения» (1898 г.), ставшей первой работой, в которой специально рассматривается хакасская одежда. А.А. Кузнецова описывает сигедек как праздничную короткую безрукавку, которая носится только замужними женщинами «Спинка у сигедека делается разрезной и у пояса образует две идущие внутрь неглубокие складки. Швы спины и боков прошивают шелками теми же узорами, как и у сикпена. Подол полы, вырезы рукавов и воротника украшаются по-разному: иногда это обшивка из плиса, вся вышитая в виде узора золотыми шнурами, иногда просто позументом, чаще всего очень плотное шитье из шелка радужных цветов, подобранных в тон, и по виду напоминающих широкую плетенную тесьму. Некоторые франтихи не довольствуются этими украшениями и у сигедека из плиса вышивают спину и плечи до пояса красивым узором из разноцветных шелков. Сигедек шьется из сукна, плиса, и различных шелковых материй на ситцевой подкладке и стоит от 25 до 35 рублей»[21].

В работе Ю.А. Шибаевой «Одежда хакасов» по результатам экспедиций 1945-1951 гг. описывается сигедек и его технология, а также термины, связанные с элементами кроя и декора, особенности одежды у разных этнических групп качинцев, сагайцев, койбал и бельтыр.

К.М. Патачаков в монографии «Очерки материальной культуры хакасов» описывает хакасский костюм, в том числе сигедек, и его особенности.

В работах В.Я. Бутанаева подробно рассматривается хакасская одежда, её этнографические параллели, терминология, технологии, относящиеся к производству обуви, выделки кож и меха, ткачеству хакасов. В монографии «Национальная одежда хонгорцев» обобщающей материалы исследователя в области традиционного костюма представлены различные виды сигедек, и другие виды безрукавок с различной терминологией[22].

В альбоме «Хакасская народная одежда» М.П. Чебодаевой представлены графические изображения элементов хакасского костюма и сигедек, в том числе по рукописным фондам ХакНИИЯЛИ экспедиций 1947-1948 гг., музеев ХНКМ им. Л.Р. Кызласова, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)[23].

В ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» в рамках выпускных квалификационных работ, посвящённых традиционному хакасскому костюму, были выполнены исследования кроя и художественная реконструкция сигедек, результаты практической работы переданы в фонды ХНКМ им. Л.Р. Кызласова.

18. Источники информации об объекте

— архивы

Рукописные фонды ХакНИИЯЛИ

—фонды

ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова» (ХНКМ им. Л.Р. Кызласова)

МБУК МКМ «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» (МБУК МКМ)

Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера»

— библиография

- Бутанаев В.Я. Иллюстрированная этнография хакасов. ‒ Новосибирск: ГУК СИПКП «Наука», 2004.

- Бутанаев В.Я. Национальная одежда хонгорцев. - Абакан, 2015. - 336 с.

- Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежды, жилищ, вероисповеданий и прочих достопримечательностей. Ч. 2. ‒ СПб: Императорская Академия Наук, 1799.- 178 с.

- Историко-этнографический атлас Сибири. / под ред. М.Г. Левина, Л.П. Потапова. – М.: Изд-во Академии наук СССР 1961

- Каратанов И. Качинские татары Минусинского округа / предисловие Г.Н. Потанина. – Красноярск: Типография А.С. Суворина 1885. – 48 с.

- Киштеева О.В. Орнамент и техника традиционной хакасской вышивки. – Абакан: Хакасское книжное издательство имени В.М. Торосова, 2019. – 64 с.

- Кузнецова А. А., Кулаков П. Е. Минусинские и Ачинские инородцы. / Материалы для изучения. – Красноярск: Типография Енисейского губернского управления, 1898.– 298 с.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. / Изд. 2-е доп. Т.1. − М.: «Восточная литература» РАН, 1999.− 630 с.: ил, карта. С.289.

- Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-петербургской императорской академии наук. / Ч. 2, К. 2.. ‒ СПб.: Императорская академия наук, 1786. – 571с.,19 цв. ил.

- Патачаков К.М. Очерки материальной культуры хакасов.– Абакан: Хакасское книжное издательство, 1982. – 87 с.

- Спасский Г.И. Сибирский вестник.- СПБ, 1818.- Ч.2. С.304.

- Хакасско-русский словарь = Хакас-орыссöстiк.- Новосибирск: Наука, 2006 г. 1114 с.

- Чебодаева М.П. Хакасская народная одежда: альбом. – СПб.: Издательство, 2012, 176 с.

- Шибаева Ю.А. Одежда хакасов. 2-е изд. ‒ Абакан: Хакасское книжное издательство, 2008.

19. Современное состояние объекта.

Образцы хакасского женского сигедек хранятся в исторических, краеведческих и этнографических музеях РФ, в частных коллекциях, коллекциях образовательных учреждений (фонды, школьные музеи). В течение ХХ и начале ХХI вв. конструкция сигедек не изменилась, но в настоящее время преимущественно распространены вышитые сигедеки из сукна и бархата, отрезные по талии и прямые с клиньями. Сигедек активно стилизуют, и в настоящее время носят не только женщины, но и девочки и незамужние девушки, является популярным элементом национального костюма. Практически нет вышивки чеек, но орнамент, декоративная вышивка и основные элементы остались неизменными. Хакасский женский сигедек является объектом изучения и популяризации народного костюма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, фольклорных коллективах, театрах мод.

20. Авторы (составители) материалов об объекте

Киштеева Оксана Вячеславовна – кандидат культурологии, доцент кафедры МДПИиНХК, Института филологии и искусств, ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», член Общероссийской общественной организации Ассоциации искусствоведов (ООО АИС).

21. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом

Аудио-видео материалы не прилагаются.

Фотографии:

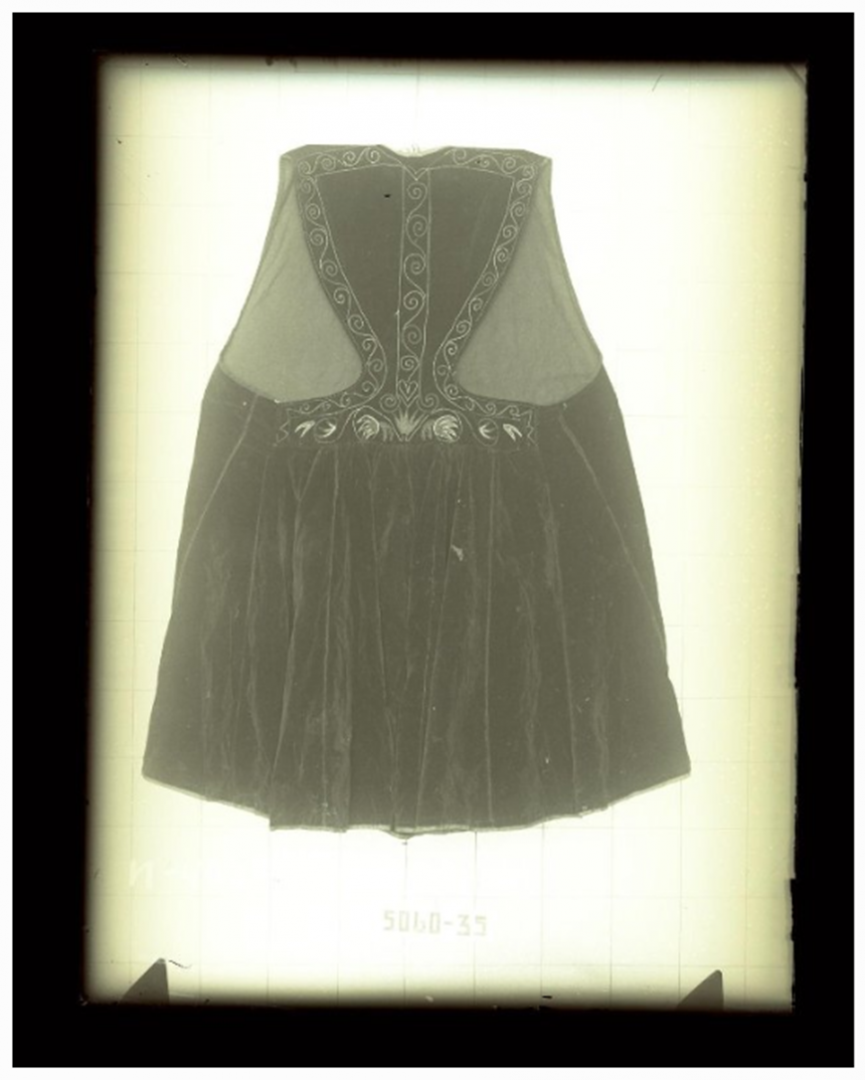

Негатив на стеклянном носителе. Безрукавка женская (МАЭ № 5060-35). Хакасы. Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук

Сигедек Выпускная квалификационная работа Сафьяновой И., руководитель Киштеева О.В. 2006 г. Местонахождение ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», кафедра МДПИиНХК

[1] С. 451 Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сӧстiк. – Новосибирск: Наука, 2006. – 1114 с.

[2] С.44 Одежда хакасов Ю.А. Шибаева- Абакан: Хакасское книжное издательство, 2008.- 140 с.

[3] В.Я. Бутанаев Чаба (чама) в значении «кожа, шкура» указывает на то, что первоначально каркас шился из кожи. Национальная одежда хонгорцев. Абакан, 2015. 336 с.

[4] С. 45 Ю.А. Шибаева Одежда хакасов…

[5] С. 17 С. 21 Бакаева Э.П.К вопросу о семантике орнамента «зэг» в традиционном костюме калмыков. Вестник калмыцкого университета. №2 (30), 2016, С. 12- 23.

[6] С.137 С.М. Абрамзон Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л.: Наука. 400 с.

[7] С. 191 Хакасско-русский словарь….

[8] Содномпилова М.М. Одежда замужней женщины тюрко-монгольских народов Внутренней Азии: образы, функции, значение (cegedek, qubaiki,uuja,degelei,tangalai) // Новые исследования Тувы. №4, 2020, С 272-288

[9]С. 66 Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. Улан-Удэ.: Бурятское книжное издательство, 1987. 142 с.

[10] С. 274 Содномпилова М.М. Одежда замужней женщины тюрко-монгольских народов Внутренней Азии: образы, функции, значение (cegedek, qubaiki,uuja,degelei,tangalai) // Новые исследования Тувы. №4, 2020, С 272-288.

[11]Никифорова Саргылана Валентиновна. Символика женских украшений в традиционной культуре якутов: дисс. канд. культур. наук: 24.00.01.- СПб. 2003. − 209 с. ил. С. 127

[12]Василевич Г. М. Материальная культура среднеамурских эвенков (по коллекции музеев Ленинграда). // Материальная культура народов Сибири и Севера.- Л.: Наука, 1976. - С. 105-122.

[13]Дугаров В. С. К проблеме происхождения хонгодоров. // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии: отв. ред. Б. Р. Зориктуев.- Новосибирск: Наука сиб. отд., 1993.- С. 207- 234. С. 226

[14] С. 21 Бакаева Э.П.К вопросу о семантике орнамента «зэг» в традиционном костюме калмыков. Вестник калмыцкого университета. №2 (30), 2016, С. 12- 23.

[15] С. 41Бутанаев В.Я Монгуш Ч.В. Архаические обычаи и обряды саянских тюрков. ‒ Абакан.: Изд. Хакасского госуниверситета, 2055. 197 с.

[16] С.98 Там же.

[17] С. 281 Содномпилова М.М. Одежда замужней женщины тюрко-монгольских народов Внутренней Азии: образы, функции, значение (cegedek, qubaiki,uuja,degelei,tangalai) // Новые исследования Тувы. № 4, 2020, С 272-288

[18] С. 173 Бутанаев В.Я. Национальная одежда хонгорцев. – Абакан, 2015 с. – 336 с.

[19]Потапов Л. П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов XVII-XIX вв.- Абакан.: Хакасское книжное издательство, 1952.-215 с., с.182

[20]С. 10 Каратанов И.Черты внешняго быта качинских татар…

[21] С. 167 Кузнецова А.А. Минусинские и ачинские инородцы .

[22]Национальная одежда хонгорцев. В.Я. Бутанаев – Абакан, 2015 -336 с.

[23]Чебодаева М.П. Хакасская народная одежда: альбом. – СПб.: Издательство, 2012, 176 с.