Войлоковаляние – киис пазары

Анкета-паспорт

объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Республики Хакасия «Войлоковаляние – киис паза́ры»

1.Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее – объект).

Войлоковаляние, войлок – киис, валять – пазарға

2. Вид объекта.

Традиционные технологии / техники / Технологии традиционных ремесел.

3.Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Хакасы – коренное население Республики Хакасия.

4.Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Хакасский язык (качинский, сагайский, кызыльский и шорский диалекты) относится к алтайской языковой семье тюркской языковой группы.

5.Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Шаманизм / Тенгрианство / Православие.

6.Наименование места (мест) бытования объекта.

Республика Хакасия, Российская Федерация.

7.Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.

Республика Хакасия: районы, города и сельские поселения.

8.Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта.

Республика Хакасия

9. Географические координаты места (мест) бытования объекта.

-

10. Краткое описание объекта.

Киис Войлок – плотный нетканый текстильный материал, изготовленный из валяной шерсти и обладающий хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Использовался в быту у хакасов для пошива одежды, внутреннего декора дома, также как материал для покрытия решетчатой переносной юрты. Киис – кошма, войлок, войлочный. Ала киис разноцветная кошма, киис иб войлочная юрта, хастыг киис, кибiс войлочный ковер. Сырлаан киис крашенная кошма, киис пазарға валять кошму.

11. Подробное описание объекта.

Для кочевых и полукочевых народов изготовление войлока являлось базисной технологией, определяющей жизнеспособность общества в окружающей среде, и охватывало все окружающее предметное окружение от жилища, до одежды, обуви, постели. Связанный с полукочевым и кочевым хозяйством войлок являлся показателем достатка, благополучия, умножения, что определяло его высокий семантический статус.

Изготовление войлока было широко распространено на территории Хакасии со времен тагарской археологической культуры VII-III вв. до н.э. С древности основным занятием хакасов было полукочевое скотоводство, обеспечивавшее продуктами питания и материалами для изготовления предметов быта и одежды. Хакасы разводили местных грубошерстных овец, приспособленных к местным природно-климатическим условиям. Овцеводство являлось источником питания (мясо), овчина шла для пошива одежды, из овечьей шерсти валяли войлок, также высушенные овечьи кишки использовались для струн музыкальных инструментов. Войлок был доступным и практичным материалом, поэтому широко использовался в быту. Им обтягивались юрты, в случае непогоды или похолоданий закрывалось дымовое отверстие – тӱнӱк, из нее изготавливали одежу, головные уборы, элементы конской упряжи, предметы домашнего быта и интерьера.

Существует две техники валяния войлока: мокрое валяние и сухое валяние. На территории Хакасии применялось в основном мокрое войлоковаляние. На катание войлока шла овечья шерсть весенней стрижки. Изготовление войлоков было коллективным. Перед тем как начать процесс изготовления войлока шерсть подготавливают: предварительно очищают от сора, разбирают пряди, моют и высушивают. Далее, подготовленную таким образом шерсть, перебирали руками и складывали в одноцветные груды. Затем ритмично взбивали гладкими тальниковыми прутьями, которые предварительно обжигались в горячей золе, чтобы они стали гладкими и к ним не приставала шерсть. После чего шерсть становилась мягкой и пушистой. После того как вся шерсть вспушится, ее расстилали на длинной холстине ровным слоем толщиной 5-6 см. Затем уложенную шерсть обрызгивали теплой водой или сывороткой и осторожно сворачивали в рулон вокруг деревянного валика. Свернутая шерсть обвязывалась веревками. После этого два человека брались за концы арканов, которые привязывали к валику и катали до готовности войлока. Большой войлок для покрытия юрт катали на лошадях.

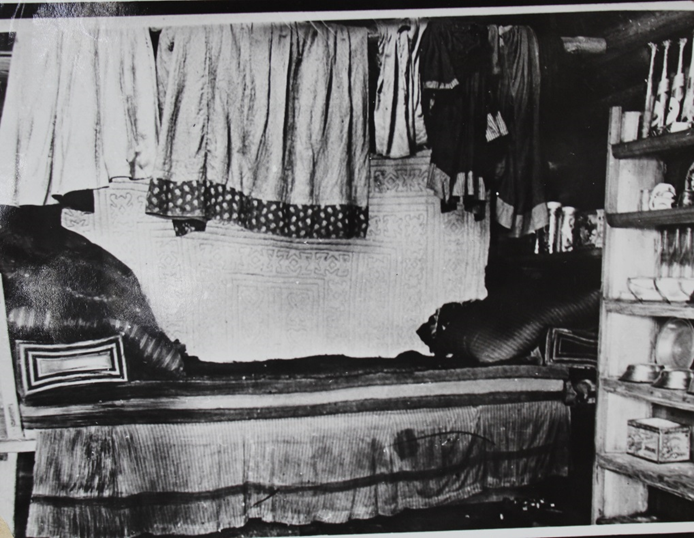

Войлок (киис) в убранстве юрты у хакасов присутствовал в составе постельных принадлежностей: «У зажиточных на кровати лежали несколько рядов простеганного войлока. Их края для красоты обшивали цветным сукном. Такой войлок называли хоостаан киис, что значит – войлок с украшенными краями. На стене за кроватью висел самодельный ковер (кибiс) из войлока. Такой ковер изготовляли из белого войлока с прошитыми узорами. Подобные ковры изготовляли также из черного войлока с белым войлочным орнаментом»[1].

Также широко использовался метод простёгивания для украшения настенных ковров, на белом войлоке выполнялась стежка по нанесенным орнаментальным трафаретам. Другой способ нанесения узора на некатаную шерсть, в технике мокрого валяния, в результате которого получается войлок с несквозным узором. Такая же техника встречается на декоре потников.

Художественная орнаментация на войлоке у хакасов выполнялась несколькими техническими приёмами. Например, войлочный ковер Т.В. Бытотовой декорирован методом раскладки орнамента контрастной по цвету шерсти и последующего валяния, в прямоугольном ковре сочетаются два вида орнамента – геометрический зигзагообразный по бордюру и растительный с мотивом «вьющегося побега» и трёхлепестковым цветком с округлыми лепестками и листьями по центру (орнамент характерный для хакасской вышивки).

В хакасском художественном войлоке характерно наличие двух типов орнаментов – прямолинейных и криволинейных. Первый встречается в бордюре, второй (более крупный по размерам) включает в себя мотивы близкие к растительным и рогообразным. К криволинейным относятся простая и S-видная спираль, парно спиральные фигуры, пальметты, побеги растительного типа, сердцевидные и миндалевидные фигуры, круги и розетки с различными, вписанными мелкими геометрическими элементами.

Современное хакасское войлоковаляние опирается на опыт, накопленный в течение многих веков, активно используя творческие приемы многих поколений.

Традиции войлоковаляния являются важнейшей составляющей экологических традиций (в том числе в широком понимании «экологии сознания»), при которой происходит не только историческая преемственность, коммуникация, интеграции личности в процессе освоения традиционной технологии, приобщении к идеалам, ценностям, формирующим чувство этнического самосознания и интереса к народной культуре.

12. Предметы, связанные с объектом (при наличии).

Кибiс - волойчный ковер хранится в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова.

13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии).

Хакасский традиционный орнамент, технология хакасской традиционной вышивки.

14. Способы и формы передачи объекта.

Сохранение – хранение экспонатов изделий из войлока в музеях.

Популяризация – регулярное проведение семинаров, мастер-классов, выставок с приглашением народных мастеров, исследователей с целью обучения, популяризации технологии изготовления войлока. Современные театры мод с использованием одежды и аксессуаров из войлока, национальные театры, сценические костюмы, предметы интерьера, передачи на ТВ и радио и т.д.

Использование – ношение предметов одежды в повседневной жизни, предметов интерьера в общественных и индивидуальных жилых пространствах.

Развитие войлоковаляния в регионе в последнее время получает всё большую поддержку, как со стороны государственных структур, так и в грантовых проектах по культуре и искусству.

15. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Сагалакова Ефросинья Ефимовна – Чон Узы (Народный мастер) Республики Хакасия, участник республиканских, региональных, всероссийских конкурсов.

Нарылкова Надежда Степановна – мастер художественного войлока, участник и победитель республиканских, всероссийских фестивалей и конкурсов.

16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

- Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова» (ГАУК РХ «ХНКМ им. Л.Р. Кызласова»).

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» (МБУК «МКМ им. Н.М. Мартьянова»).

- Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Национальный центр народной культуры им. С.П. Кадышева» (ГАУК РХ «НЦНТ им. С.П. Кадышева»).

- Государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение Республики Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории» (ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ»).

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»).

17. История выявления и фиксации объекта.

Первые сведения об использовании войлока населением Хакасско-Минусинского края содержится в описаниях китайских летописцев: «Подчиненные делают шапки из белого войлока. От их начальников и ниже имеют малые войлочные палатки и одновременно из дерева и кожи делают дома»[2].

Первые письменные упоминания об использовании войлока в быту встречаются в трудах путешественников XVII в. Самое первое отрывочное описание встречается у Николая Спафария в 1675 году: «Казаки сообщили, что страна их кочевая: живут здесь в избах полстяных (т. е. войлочных), а ходят в шубах и зипунах. А едят рыбу и зверя бьют. А бой у кыргызов – лучной. Лошадей и коров много, а хлеба не сеют».

В первой половине XVIII в. об использования войлока коренного населения Хакасии встречаются сведения в работе Г.Ф. Миллера. Он отметил: «А у бельтирских и сагайских татар, как и у койбалов, можно видеть хижины как из войлока, так и из бересты, потому что среди них также встречается много таких, которые имеют не менее богатое скотоводство… Они покрывают юрты войлоком или берестой»[3].

Во второй половине XVIII в. в труде И.Г. Георги имеются следующие сведения о домашних занятиях: «женщины прядут шерсть и крапиву (киндер), ткут толстое сукно и холст на татарских станках, валяют войлоки, выделывают кожи, причем вместо сала употребляют печенку и морз звериный, шьют платье и пр.»[4].

В 1805 году историк Г.И. Спасский дал описание кочевой войлочной юрты: «Юрты сiи круглы к верху кеглеобразны; в поперечник от 3 до 5; в вышину до 2 сажен (сажень – старорусская единица измерения, равная 2, 16 м – прим. автора). Они покрыты бывают в два или три ряда войлоками, ровно, как и перекладины, лежащие на них обвязываются веревками (арканами)…». Он же приводит описание технологии изготовления войлока «На дело войлоков употребляется овечья и коровья шерсть. Овец не имеют они обыкновенно стричь, а свалявшуюся шерсть обрывают, или вылинявшую уже собирают по пастбищам. Сию шерсть перещипывают, расстилают на травяных рогожках и, вспрыскивая водою вместе с рогожками, катают по земле, несколько человек садясь рядом».

В 1847 году сибирский исследователь Н.С. Щукин писал о войлоковалянии у хакасов: «Ремесло татаре никаких не знают; между ними нет даже кузнецов. Седло и узлы с серебряной насечкой достают они от иркутских бурят. Только женщины умеют катать войлоки, выделывать звериные кожи и шить платье».

В 1847 году финский ученый М.А. Кастрен писал: «…Вместо обыкновенных берестяных юрт здесь были войлочные…Удивленный такой роскошью, я начал расспрашивать моего вощака, который и сообщил, что этот улус – татарское зимовье; что качинские татары меняют свои жилища, обыкновенно три раза в год: весною, летом и осенью…».

В 1894 году другой исследователь Сибири П.Е. Островских, описывая часть свадебного обряда хакасов, упоминает о войлочном ковре: «Гости входили в юрту с «лагушками» араки; поставивши их на земляной пол юрты, они прежде всего направлялись приветствовать прибывшего из ближнего улуса 105-летнего маститого старца. А затем и прочих присутствующих по старшинству. Старик, служивший на своем веку несколько раз по разным выборам и бывший родоначальник, сидел по-восточному на белом войлоке с левой стороны юрты на широкой скамье».

Исследователь Д.И. Каратанов упоминает: «Во время свадебного обряда за несколько дней до похищения невесты по ближайшим улусам и у жениха готовят несколько котлов араги или арьяна, запасаются у деревень кабацким вином и устраивают для молодых отдельную кошомную юрту».

В 1898 году исследователи А.А. Кузнецова и П.Е. Кулаков описывают технологию изготовления войлока: «Наскоро смытая и высушенная овечья шерсть раскладывается ровным слоем на разложенный на земле холст, на один конец которого кладется палка, наматывается на эту палку и в течение нескольких часов руками катается по земле».

В 1907 году известный ученый Н.Ф. Катанов описал технологию изготовления войлока у хакасов: «Бьют шерсть жидкими таловыми палками; после этого раскладывают ее на «ике». «Ике» есть нечто, похожее на половик, сделанный из холста. Положив в середину не очень толстую палку, свертывают; после этого наливают горячей воды, перевязавши возжами, катают; отвязавши возжи, кочму прессуют, чтобы она была плотнее; после этого кочму сушат, повесивши на жердь».

Описание технологии мокрого войлоковаляния приводится в трудах кандидата исторических наук К.М. Патачакова: «Из овечьей шерсти хакасы валяли войлок «киис». Обработка шерсти производилась вручную. Взбивали двумя толстыми прутьями в 120-150 см, называемыми «сабаас». Взбитую шерсть раскладывали ровным слоем на холст, смачивали водой, а иногда для лучшей вязкости спрыскивали сывороткой, затем вместе с холстом обматывали на специальный деревянный вал «ӧзен». Холст снаружи обшивали, начинали валять, время от времени смачивали водой. Валяли до тех пор, пока не получался войлок. Сочетанием черной и белой шерсти на войлоках иногда получались узоры».

В трудах В.Я. Бутанаева приведено подробное описание технологии изготовления войлока: «Из овечьей шерсти изготовляли войлоки (киис). Весной, после стрижки овец, на открытой площадке у юрт, шерсть раскладывали и сушили на солнце. Затем её перебирали руками и складывали в одноцветные груды, по 5-10 кг каждая. После этого женщины и подростки ритмично взбивали их гладкими тальниковыми прутьями «сабос». Когда вся шерсть вспушится, то её расстилали на специальной длинной холстине «ике». Затем уложенную шерсть обрызгивали теплой сывороткой и осторожно сворачивали в рулон вокруг гладкого деревянного валика (ике палазы). Свёрнутая в холстине шерсть зашивалась и обвязывалась верёвками. После этого два человека брались за концы арканов, которые привязывали к валику ике палазы и катали свёрнутый рулон до тех пор, пока войлок «не войдёт». Большие войлоки (садыр) для покрытия юрт катали на лошадях. Затем его освобождали от холстины и заносили в юрту. Окончательно войлок уплотняли ударами локтей. Женщины садились на корточки вдоль войлочного рулона и ритмично сбивали его локтями о стенку юрты. От последнего вида работы у женщин буквально не оставалось живого места на локтях. Если кто-нибудь случайно заходил в юрту, где изготовляли войлок, то по обычаю, он должен был помочь в работе. Иначе, как шутили, войлок не скатается. Это был коллективный труд. Времени на катание войлоков уходило в хозяйстве от одной до двух недель. За один день группа в 4-5 человек могла сделать 2-3 войлока. На один средний войлок шла шерсть 10 овец. Из войлока делали кошмы, покрытия для юрт, ковры, матрацы и т.д.».

В середине 80-х гг. ХХ в. изготовлением войлока в Хакасии занимается всего несколько мастериц, отмечала в работе Т.Б. Митлянская. В первые десятилетия ХХI в. отмечается возросший интерес к традиционным технологиям войлоковаляния, происходит процесс возвращения древней технологии в современную этнокультурную среду.

18. Источники информации об объекте.

- Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов / В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 1996. – 221 с.

- Бутанаев В.Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь: учебное пособие для преподавателей. – Абакан: УПП «Хакасия», 1999. – 240 с.

- Георги М.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. В 4-х ч. Ч. II: О народах татарского племени / М. Г. Георги. – СПб.: Императорская Академия Наук, 1799. – 246 с

- Катанов Н.Ф. Сагайские татары Минусинского округа Енисейской губернии. Живая старина, 1893. Т.3. Вып.4. – С. 565–566

- Катанов Н.Ф. Избранные труды о Хакасии и сопредельных территориях. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2004.

- Катанов Н.Ф. Отчёт о поездке, совершённой с 15 мая по 1 сентября 1896 г. в Минусинском округ Енисейской губернии Н. Ф. Катанова. Отд. оттиск. – Казань, типо-лит. Ун-та, 1897.

- Кузнецова А.А., Кулаков П.Е. Минусинские и Ачинские инородцы. – Красноярск, 1898.

- Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов / Изд. А.Х. Элерт, В. Хинтцше. М.: Памятники исторической мысли, 2009. - 456 с. (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов: VIII, 1)

- Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. – М.: Просвещение 1983. – 256 с.

- Патачаков К.М. Очерки народного быта хакасов. – Абакан: Красноярск. Кн. Изд. Хак. отд. 1982. – 88 с.

- Патачаков, К.М. Очерки материальной культуры хакасов / К. М. Патачаков. – Абакан: Хакасское отделение Красноярского кн. изд-ва, 1982. – 88 с.

- Хакасско-русский словарь. Под общей ред. О.В. Субраковой. – Новосибирск: Наука, 2006.

- Чебодаева М.П. Художественный войлок хакасов. – Абакан, 2020, 44 с.

- Киштеева О.В., Гузеватова Е.Н. Технологии художественного войлока как отражение экологических традиций кочевников Саяно-Алтая. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 2020. – 80 с.

19. Современное состояние объекта.

Происходит процесс возвращения и актуализации художественного войлоковаляния с использованием современных технологических подходов, но с сохранением этнического художественного стиля. В технике войлоковаляния изготавливаются головные уборы, рукавицы, подушки, сумочки, сувенирная продукция.

20. Авторы/Составители.

Абдина Раиса Петровна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории», специалист по нематериальному культурному наследию ГАУК РХ «Национальный центр народного творчества им. С.П. Кадышева»;

Киштеева Оксана Вячеславовна – кандидат культурологии, доцент кафедры МДПИиНХК Института филологии и искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», член Общероссийской общественной организации Ассоциации искусствоведов (ООО АИС).

21. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом.

1) Женщины с детьми. Качинцы.

2) Майнагашев С.Д. начало ХХ в. Россия Хакасия

3) Музейный номер МАЭ № 2410-137

Термины, используемые в анкете

Войлок (от тюрк. ojlyk – покрывало) – плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти.

Ике – подстилка для холста, на которую стелется слоем шерсть для катания кошмы.

Ике палазы – вал, на который наматывают ике со слоем шерсти для валяния.

Кибiс – ковёр.

Киис – кошма, войлок.

Киис ух – войлочные носки

Киис тон – войлочная куртка охотника

Киис iзiк – войлочная дверь

Ах киис белая кошма; сырлан киис крашенная кошма; киис пазарға валять кошму.

Киис иб – войлочная юрта.

Ӧзен – деревянный вал для скатывания войлока.

Сабаа, сабос, сабаас – тонкая эластичная палка для взбивания шерсти.

Садыр – большой войлок, которым покрывают юрту или алачик.

Садыр – уст. 1) палатка, шатёр; 2) большой войлок, которым покрывали юрту или алачик.

Тӱк – шерсть (тÿк мерчiк – скатанный из шерсти мяч).

Ӱчӱргӱ – потник (кусок войлока, подкладываемый под седло).

Хастыu киис – ковер из войлока с прошитыми узорами.

Хоостаан киис, тӧзек – вышитый войлочный матрас.

[1] Патачаков К.М. Очерки народного быта хакасов. – Абакан: Красноярск. Кн. Изд. Хак. отд. 1982. с.26-27

[2] Кюнер Н.В. Китайские известия и народах Южной Сибири и Дальнего Востока. – М.: Изд-во вост. лит.1961. С. 36

[3] Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов / Изд. А.Х. Элерт, В. Хинтцше. М.: Памятники исторической мысли, 2009. С. 180. (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов: VIII, 1)

[4] Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве, обитающих народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. – СПб.: При Императорской Академии Наук, 1799. – Ч. 2. О народах татарского племени и других нерешенного еще происхождения северных сибирских. 1799 С. 151.

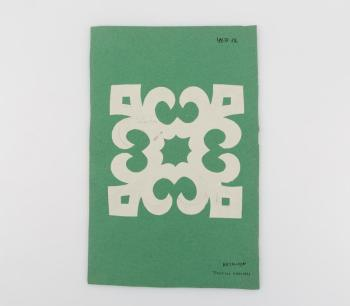

Войлочный хакасский ковер кибic с орнаментальной стеганной вышивкой.

Войлочный хакасский ковер киис Аскизский р-н 1977 г. Пытота (?) Бытотова Т.В.

(Митлянская Т.Б. Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока. – М.: Просвещение 1983 г.- 256 с.)

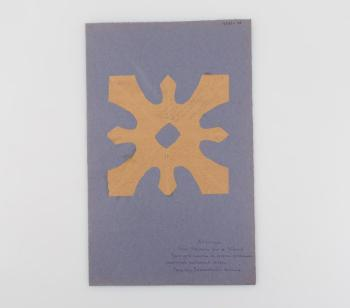

Хакасские орнаменты к войлочным коврам (кызыльцы) Костинский улус Киз. управы 1898 г.

(по материалам А. А. Кузнецовой, П. Е. Кулакова Минусинские и ачинские инородцы / Материалы для изучения. ‒ Красноярск: Типография Енисейского губернского управления, 1989. ‒ 298 с.)

Ковер. Хакасы Период создания:1950-1960-е гг.

Материал, техника:— Размер:дл. 114,0, шир. 64,0

Место создания:— Номер в Госкаталоге:40858183 Номер по КП (ГИК):РЭМ 8667-65

Местонахождение Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Выкройка для узора на кочму. Хакасы Период создания:нач. ХХ в. Материал, техника:—

Размер: дл. 16,5, шир. 17,0 Место создания:— Номер в Госкаталоге:40389067 Номер по КП (ГИК):РЭМ 4361-45 Местонахождение Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

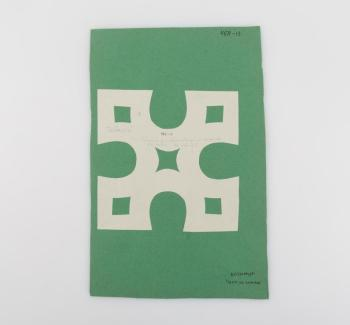

Трафарет для узора вышивки на войлоки. Хакасы

Период создания:1920-е гг.

Материал, техника:—

Размер:дл. 19,0, шир. 19,0

Номер в Госкаталоге:40387356

Номер по КП (ГИК):РЭМ 4671-13

Местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

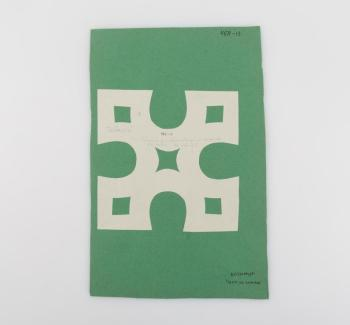

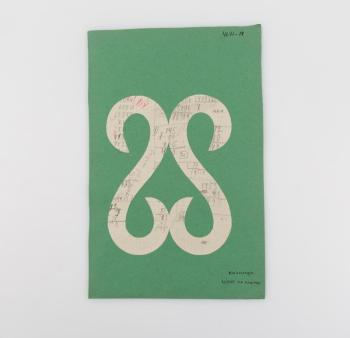

Трафарет для узора вышивки на войлоки. Хакасы

Период создания:1920-е гг.

Материал, техника:—

Размер:дл. 21,5, шир. 9,0

Номер в Госкаталоге:40387357

Номер по КП (ГИК):РЭМ 4671-15

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Трафарет для узора вышивки на войлоки. Хакасы

Период создания:1920-е гг.

Размер:дл. 18,0, шир. 18,5

Номер в Госкаталоге:40387358

Номер по КП (ГИК):РЭМ 4671-12

Местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Трафарет для узора вышивки на войлоки. Хакасы

Период создания: 1920-е гг.

Размер:дл. 16,5, шир. 21,5

Место создания: —

Номер в Госкаталоге:40387410

Номер по КП (ГИК): РЭМ 4671-14

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Головной убор мужской. Хакасы

Период создания: кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Материал, техника:—

Размер:выс. 21,0, диам. 30,0

Место создания:—

Номер в Госкаталоге:37815596

Номер по КП (ГИК):РЭМ 1077-4

Инвентарный номер:—

Внешняя ссылка:—

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Чепрак - часть конской упряжи. Хакасы

Период создания: Нач. ХХ в.

Материал, техника:—

Размер: дл. 96,0, шир. 45,0

Место создания:—

Номер в Госкаталоге:37813149

Номер по КП (ГИК):РЭМ 6828-23

Инвентарный номер:—

Внешняя ссылка:—

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Чепрак – часть конской упряжи. Хакасы

Период создания:кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Материал, техника:—

Размер:дл. 27,5, шир. 122,0; 68,0

Место создания:—

Номер в Госкаталоге:37813225

Номер по КП (ГИК):РЭМ 664-218

Инвентарный номер:—

Внешняя ссылка:—

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Корчик - кружок войлочный для сметаны. Хакасы

Период создания:конец XIX - начало ХХ в.

Материал, техника:ткань: шерсть (войлок), дерево

Размер:Диам. - 8,0; дл. стержня - 20,0

Место создания:—

Номер в Госкаталоге:37556288

Номер по КП (ГИК):РЭМ 664-175

Инвентарный номер:—

Внешняя ссылка:—

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Российский этнографический музей»

Пальто, хакасы

Период создания:—

Материал, техника: войлок крытый.

Размер:- х - х - метры

Место создания:—

Номер в Госкаталоге:5430254

Номер по КП (ГИК):8762-18728

Инвентарный номер:—

Внешняя ссылка:—

Местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский этнографический музей"

Выпускная квалификационная работа Л.Н. Чебодаевой «Художественные традиции войлоковаляния как источник проектирования хакасского войлочного ковра», 2014 г., руководитель О.В. Киштеева

Сагалакова Е.Е. Мастер Чон Узы Республики Хакасия 2018 г.

Сагалакова Е.Е. Мастер Чон Узы Республики Хакасия 2022 г.

Работы Нарылковой Н.С. мастера по войлоковалянию. 2018 г.