Хакасский свадебный обряд той

Анкета-паспорт

объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Республики Хакасия

- Наименование объекта.

Хакасский свадебный обряд той.

- Вид объекта.

Обрядовые комплексы и праздники / Обряды жизненного цикла человека.

- Этническая принадлежность.

Хакасы – коренное население Республики Хакасия.

- Языковая принадлежность.

Хакасский язык (качинский, сагайский, кызыльский и шорский диалекты) относится к алтайской языковой семье тюркской языковой группы.

- Конфессиональная принадлежность.

Шаманизм/ Тенгрианство/ Православие.

- Места бытования.

Республика Хакасия, Российская Федерация

7. Населенный пункт, являющийся местом бытования объекта.

Республика Хакасия: районы, города и сельские поселения Республики Хакасия.

8. Субъект Российской Федерации, являющийся местом бытования объекта. Республика Хакасия.

9. Географические координаты места. -

10. Краткое описание объекта.

Той – традиционный свадебный обряд у хакасов.

11. Описание объекта.

Свадебная церемония является одним из важнейших событий жизненного цикла в хакасском обществе. Во всех локальных традициях хакасов свадьба обозначается полисемичным словом «той».

В традиционном хакасском обществе мужчине отводились основные общественные функции. В семье дети слушались родителей, идти наперекор воле родителей грозило лишением наследства и изгнанием из семьи. В терминологии родства сохранялось четкое деление родственников по отцу и матери, жене и мужу. Браки между представителями одного сеока не допускались.

Структура традиционной хакасской свадьбы подразделяется на предсвадебные, свадебные и послесвадебные циклы. Версии свадебных ритуалов локальных традиций хакасов имеют несколько отличительных черт, но в целом структура обрядов совпадает. Различия появляются в сроках проведения обрядов, в свадебной терминологии, в костюмных комплексах.

Свадебные обрядовые действия зависели от формы традиционного брака.

У хакасов XIX – начала XX в. можно выделить следующие формы заключения традиционного брака, отличающиеся по способу организации и проведению свадебной обрядности.

- Чахсыдаң (чахсынаң) алысхан/саблыu той – брак/свадьба по чести (сватовство малолетних детей):

- Тутхын - брак умыкание (похищение невесты) с согласием.

- Тутхам – брак умыкание (похищение невесты) без согласия.

- Кiзöге кiргенi (букв.: вхождение в зятья) – брак формой отработкой;

- Халдых – брак по обычаю левирата;

- Пастылас – брак по обычаю сорората;

- Eлӱске кiргенi (букв.: вхождение в долю) – брак бедняка с богатой вдовой;

- Хысхылых сыйланы (букв.: дарение фламинго) – брак, связанный с обычаем дарения фламинго.

При браке/свадьба по чести Чахсыдаң (чахсынаң) алысхан (саблыu той) детей сватали в возрасте 3 или 5 лет. Со времени обручения и вплоть до совершеннолетия детей родители мальчика ежегодно весной и летом привозили сватам арчу — ценные подарки, продукты и вино. При сговоре саблыu той калым не платили, так как он окупался арчой. Накануне свадьбы невеста со своими подругами устраивала теенxек (девичник) и объезжала всех своих родственников, которые делали ей ценные подарки. В рассматриваемое время такие браки заключались только в байской среде. В более отдаленные времена практиковалось сватание еще не родившихся детей – туюх худа. Если рождались мальчики, то они должны были стать побратимами. Первый приезд «сурағ арағазы» (вино спроса/прошения) родителей мальчика к родителям невесты совершался, когда жениху и невесте было по 3-5 лет. Привозили 7 кожаных сосудов (торсых) вина и несколько туш баранов. Войдя в юрту, сваты не садились, а отец мальчика кланялся в ноги хозяину и просил о породнении семей. Если родители девочки были согласны, то обменивались поцелуями и чашами вина. На второй приезд «ызырға арағазы» (вино серёжек) родители мальчика дарили девочке серёжки, которые ей тут же и вдевали. С этого момента она считалась засватанной. Третий приезд назывался «кiчiг араға» (букв.: малое вино) или «кiчiг уча» (букв.: малое застолье), на этот раз сваты привозили небольшие подарки и бочонок вина. Следующей весной приезд сватов носил название – чалаас уча (букв.: «голое» застолье). Привозились подарки, вино и «голая» туша барана с головой и конечностями. Приезд этой же осенью назывался – тӱктiг уча (букв.: «шерстистое» застолье) кроме вина и мяса, привозили одну живую овцу. Приезд поздней осенью именовался «тазыннығ уча» (букв.: [с] быком застолье). В дар привозилась расчленённая по суставам туша быка (тазын) без правой передней ноги, её оставляли дома «на счастье». Родственники невесты тщательно считали все кости быка, если не обнаруживалась значимая кость, мог произойти скандал. Приезд следующей весной носил название «талғаннығ араға» (букв.: талканное вино) или «талғаннығ уча» (букв.: талканное застолье). Привозились 9 котлов ячменного талкана с черёмухой. Сверху талкан заливали топлёным маслом толщиной в 3-4 пальца и замораживали. К началу ХХ в. вместо 9 котлов стали привозить уже 1 котёл и 8 маленьких казанков. Большой котёл оставался у отца невесты, а маленькие раздавались родственникам.

Следующей весной либо осенью проводили обряд Пас аттығ араға (букв.: вино «головной» лошади), здесь проводился обмен особой лошади в полном убранстве на невесту. Жених приводил коня в серебряной уздечке и передавал его отцу невесты, взамен девушки. Будущий тесть принимал узду не голыми руками, а через полу одежды и в свою очередь одаривал жениха шёлковым кушаком (чiбек хур). Кроме коня будущему тестю дарилась орнаментированная хакасская трубка (хаңза) и вышитый кисет (нанҷых).

Весной в год свадьбы проводилось заключительное угощение – Улуғ араға (букв.: великое вино/пир) или Улуғ уча (великое застолье). В этот день сваты приезжали с большим количеством вина и уже конкретно договаривались о проведении свадьбы. Согласно традиции свадьбы справляли летом. Перед началом сенокоса и на 3-й или 5-й день новолуния.

За неделю до свадьбы проходил обряд Теенҷек (девичник). Невеста собирала своих подруг, обычно 7 человек, приглашалось столько же парней для сопровождения девушек и для ухода за лошадьми. В очень богатых семьях на девичник собиралось 30-50 девушек и парней, одетых в самые лучшие наряды. Невеста и её подруги надевали шёлковые платья с парчовыми наплечниками, халаты (сикпен), а на головы ритуальные шапочки-невесты (тағайах/сакпа). В течение недели вся компания верхом на лошадях объезжала родственников невесты, которые угощали молодёжь и делали подарки для свадьбы. Во время теенҷека молодёжь пела и веселилась. По возвращении в родительский дом вечером устраивался небольшой праздник – Хыс тойы (девичий пир). Утром от жениха приезжали свахи в ритуальных одеяниях: идектiг тон, тӱлгӱ пöрiк, сигедек и поғо. Свахи увозили невесту на собственно свадьбу Улуғ той (букв.: Большой пир), проходивший в доме родителей жениха. Невеста ехала верхом на лошади с закрытым лицом, а её лошадь вела старшая сестра или невестка. За ней ехал обоз с приданным, включавшим в себя до девяти сундуков с утварью, одеждой и постельными принадлежностями. При свадьбе «по чести» калым не платился, считалось, что он окупался за все эти годы. Мировой тоже не было. Этот тип свадьбы практиковался только в байской среде и среди других народов Саяно-Алтая не известен.

II. Умыкание (похищение невесты с согласия) – тутхын.

Умыкание невесты было основной традиционной формой заключения брака у хакасов и имело два вида.

III. Тутхам – брак умыкание (похищение невесты) без согласия.

Тутхам – похищение девушки без её предварительного согласия. В данной форме брака к девушке применяли настоящие истязания. Упорствующую девушку могли бросить поперёк седла, таким образом, что её грудь упиралась в переднюю луку седла, что на полном скаку причиняла сильную боль. Либо в холодное время могли запереть на ночь в неотапливаемом помещении (амбар, юрта и т.д.) вместе с парнем и одним тулупом на двоих. Если девушка выдерживала и не поддавалась, то жених вынужден был возвратить её родне, как правило, к этому времени поспевавшей с погоней и заплатить штраф 25 рублей за «бесчестье». Иногда похитителей догоняли и разъярённые родственники невесты могли избить неудавшегося жениха.

В большинстве случаев влюблённые сами договаривались о дне и времени карамчения. Эта форма была менее затратной и более быстрой по времени проведения (Тутхын – похищение девушки с её предварительным согласием). Для подтверждения своих намерений невеста передавала парню киртiс (залог верности), какой-нибудь предмет из своего туалета (колечко, перстень, платок и т.д.), если девушку выбирали родители жениха, то тогда к ней посылали сваху, которая в тайне от родителей вела с ней переговоры. За свои услуги сваха получала плату – овцу или даже лошадь. Получив киртiс, организовывали похищение невесты. Наутро сообщали родителям невесты, где она находится, куда прибывал её отец во главе отряда погони (сӱргiн), состоявший из близких родственников-мужчин. Их встречали родители жениха с бочонком вина, низко кланялись и просили: «мы виноваты, т.к. совершили кражу. Теперь ваше дитя наше, а наша голова ваша». Отец и родственники невесты требовали привести их дочь. Если дочь была согласна выйти замуж, то участники погони садились за стол, принимали угощение и начинали вести разговор о калыме (халых/халың). Выплата калыма у хакасов XVIII-XIX вв. являлась ответственным моментом при заключении брака и фактически определяла собой и сам порядок, и время брачных церемоний, в частности, величину срока, протекавшего между двумя основными свадебными праздниками, малым и большим, заканчивавшимся увозом молодой в дом мужа. Калым вносился обычно отцом жениха и поступал в пользу отца девушки. Величина калыма зависела от социального и имущественного положения вступающих в брак. В состав калыма входил главным образом скот, но, начиная с XIX в., калым стал выплачиваться деньгами или золотом. Полученный калым отец невесты обычно распределял между своими сыновьями и братьями. При этом все, кто получал долю из калыма, обязан был участвовать в наделении невесты приданым, состоявшим из скота, который выделяли ей осенью, года через два-три после свадьбы.

Приданое, по обычаю, должно было стоить немного меньше калыма. Помимо калыма отец жениха должен был подарить лучшего коня – пас ат (букв.: головной конь), бочонок вина и курительную трубку, инкрустированную оловом. Полученного коня отец невесты мог подарить своему брату, зятю или крестному отцу дочери. В свою очередь, когда невеста приезжала за приданым, она от них получала лошадь во всем убранстве. В некоторых случаях отец невесты вместе калымом требовал халых парызы – отработки жениха за невесту летом в страду.

Таким образом, на этом этапе свадебной обрядности происходила своеобразная покупка жены. Калым и приданое – это своеобразный залог хороших отношений между родами. Особенностью приданого у хакасского этноса было то, что оно продолжало оставаться собственностью жены, но в общем пользовании.

Далее проходил Сас тойы (букв.: пир волос) – праздник заплетения волос, у субэтнических групп сагайцев и кызыльцев на следующий день после привоза невесты в дом жениха, у качинцев он проходил на самой свадьбе – Улуғ той. Девушке расплетали мелкие косички и заплетали две косы, что означало её переход в другое социальное положение – в разряд семейных женщин. В это же время с северной стороны от юрты родителей жениха ставили свадебный шалаш – харанды/алачых, куда ставили подарки. После переплетения кос производили обряд благословения невесты при помощи отваренной правой передней голени скота – чода. Посажённая мать три раза проводили по волосам невесты со словами благословлений.

Считается, что голень имеет сакральную силу. Перед шалашом разводили костёр при помощи серебряного огнива, спичками не пользовались. Тут же перед шалашом совершали обряд «Оор-пус», поднимали сваренное мясо к небу и отец произносил благословления новобрачным.

Через неделю после окончания праздника сас тойы родственники жениха с 2-3 бочонками вина отправлялись к сватам на чарас (мировая). Качинцы на мировую ездили после свадьбы, сагайцы и кызыльцы делали несколько мировых: кiчiг чарас (малая мировая) – на неё приезжали только мужчины и разрешали возникшие проблемы и платили недостающий калым. Пока не соберутся все братья отца невесты приезжих домой не пускали и вина не пили. На эту мировую гостинцев не привозили; улуғ чарас (большая мировая) – приезжали с гостинцами, окончательно решали вопрос о проведении свадьбы, о сроках приезда невесты на праздник Тöргiн к родителям, числе подарков для родственников и т.д. при этом ночевать у сватов не полагалось, приезжие шли ночевать к соседям. Всё привезённое с собой вино пить не полагалось, часть оставляли не тронутым и привозили домой.

Далее была собственно свадьба улуғ той/оол тойы (большой пир/пиршество жениха), её проводили примерно через месяц после похищения невесты и при условии успешно проведённой мировой. Согласно традиции, все важные события проводились с учётом фаз луны, свадьба так же не была исключением, её проводили на 3-й или 5-й день полнолуния. На этом празднике родители невесты не присутствовали. На свадьбу обычно забивали три скотины: коня, корову и овцу, а баи кололи от 5 до 9 голов крупного рогатого скота.

Свадебный поезд, прибывший в аал жениха, должен был сначала 3 раза объехать селение по движению солнца.

В первый день свадьбы проводился обряд Парғаа хаптырғаны (Поднятие парги). Прежде чем угощать людей мясом и вином, дядя по матери или старший зять обязаны были поднять двумя руками большую кадку, наполненную полусырым мясом. При этом ему всячески мешали. После окончания пиршества подарок парга увозилась домой. Одному человеку за свою жизнь полагалось поднять паргу не более трёх раз.

В этот же день совершали ритуал поклонения невесты Луне и Солнцу. Посажённая мать с помощницей, накрыв невесту халатом, выводили на улицу. Перед юртой они делали 3 круга по ходу солнца и кланялись сначала на восток, потом на – юг, а затем на – запад, 3 раза. В этот момент почётный старец благословлял невесту.

После этого проводили обряд Отха пазыртханы (поклонение домашнему огню). С этого момента она становилась хозяйкой домашнего очага.

После поклонения огню происходил обряд инициации, посажённая мать надкусывала до крови большой палец левой руки невесты и произносила благословление.

Затем наступал обряд кормления невесты ритуальной пищей поҷа потхы.

Следующий магический ритуал – кормление собаки ритуальной пищей. На разостланный подол одежды невесты клали 7 дощечек, обмазанных ритуальной пищей поҷа потхы. Заводили в юрту собаку и крутили ей уши. Когда собака визжала, то говорили: «о, ребёнок будет плаксивый», затем ей давали слизать кашу с дощечек.

Вечером устраивали Хараағы уча (ночное застолье). Мужчины и женщины на нём сидели раздельно, вокруг своих казанов.

На второй день утром проводили Иртенгi уча (утреннее застолье) на нём молодожёнам дарили деньги и подарки. На этом застолье пили вино, привезённое роднёй. Затем близкие родственники по очереди приглашали всех к себе домой.

На третий день свадьбы Тун той (главный пир) оставались старики и старухи, а так же вдовцы и вдовы. В этот день совершали обряд введения невесты в «большой дом свёкра». Невесту подводили к очагу юрты, где она кланялась огню и свёкру. Затем передавала через третьи руки свёкру вино, которое он выпивал. Невесту усаживали за столик и туда же приглашали жениха, молодые впервые усаживались вместе. Молодые 3 раза кормили друг друга ритуальной пищей (сохачы – шашлык из печени и чочых – поджаренной жирной колбасой). В это время их благословлял отец жениха.

Затем жених угощал мужчин, а невеста женщин. В ответ все благословляли новобрачных. Заканчивался этот обряд церемонией открытия лица невесты и показом двух кос (тулуң). В этот же день одаривались посажённая мать посажённый отец.

После основной свадьбы проводился Тöргiн (свадебная поездка к родителям невесты). Это заключительный этап свадебного обычая, у качинцев он носил название Тöргiн (поездка к родне жены), у сагайцев – Кӱзее тойы (пиршество зятя), у кызыльцев Хыс тойы (девичий праздник).

Сагайцы и кызыльцы везли невесту к её родителям сразу на 2-й или 3-й день свадьбы, а качинцы через 3 месяца. У сагайцев ехали все, кто был на свадьбе, а у качинцев 3-4 супружеские пары. Отец жениха обычно не ездил. К родителям невесты везли 9 бочонков вина, которые там проверялись. Там проводили обряд Тöге пазы (поднятие начала бревна). На пути свадебного поезда молодые родственники невесты при помощи бревна преграждают дорогу, требуя выкупа в виде бурдюка с вином. Отдав откуп, поезд двигался дальше, а молодёжь состязалась между собой за право обладания бурдюком с вином. Выигравший увозил его к себе и приглашал остальных.

При въезде в усадьбу родителей невесты ситуация повторялась, родственники куражились и не запускали гостей, им тоже отдавали торсук вина. Наконец выходили 7 девушек и заводили коней во двор. Новобрачные в подарок везли тушу овцы без правой передней ноги, её оставляли дома «на счастье».

В доме невесты над женихом вершили суд чарғы. Зять становился на колени перед дядей по матери невесты, который троекратно ударял кнутом по спине жениха с благословениями.

Затем новобрачные, стоя на коленях, протягивали чаши с вином отцу невесты и его братьям. После этого проверялась сила и ловкость жениха, ему предлагали расколоть чурку, заставляли бороться с родственниками невесты и т.д.

Родителю невесты дарили трубку орнаментированную оловом, вышитый кисет и торсук вина. В ответ он дарил дочери коня со всем убранством. Помимо этого, молодые обязательно делали подарок матери невесты Сӱт ағы/Имҷек ағы (за грудное молоко). Зять дарил тёще одежду – шёлковое платье, платок и 25-100 рублей деньгами, а на севере Хакасии обычно дарили дойную корову. Праздник начинался в доме отца невесты, затем родственники невесты по очереди приглашали всех пирующих. Молодые к каждому из них заходили с бочонком вина и в ответ родственники во время застолья дарили подарки или скот. Праздник длился 3 дня. На обратном пути родители дарили дочери часть туши барана, флягу вина и один мешок гостинцев. Молодые, вернувшись в свой новый дом, делали угощение для всей родни.

На этом цикл свадебных обрядов заканчивался.

12. Предметы, связанные с объектом.

Свадебная одежда (идектiг тон, тӱлгӱ пöрiк, сигедек, поғо, тағайах (сахпа), конская упряжь, свадебные блюда.

13. Техники/Технологии, связанные с объектом.

14. Способы и формы передачи традиции. Основной формой передачи традиции является проведение некоторых обрядов на свадьбах.

Сохранение – фиксация на электронных носителях проведения свадебных ритуалов.

Популяризация – обучение реально бытовавшим традиционным обрядам и обрядовым действиям при проведении свадеб.

Использование – применение традиционных хакасских свадебных обрядов и обрядовых действий при проведении современных хакасских свадеб.

15. Сведения о носителях.

16. Сведения о хранителях.

17. История выявления и фиксации (история, экспедиции и т. д.).

Первые сведения о свадебном обряде той содержатся в работе Г.Ф. Миллера. Он описал: «У языческих татар Красноярского уезда есть обыкновение, что жених, кроме калыма, еще берет с собой при каждом посещении невесты забитую скотину, водку и кумыс, и угощает этим тестя и невесту. При этом ему обычно из снисходительности дозволено, хотя и не открыто, а тайно, вступать с невестой в супружеское сожительство. Когда назначен день свадьбы, жених, сопровождаемый несколькими своими ближайшими родственниками и несколькими женщинами в качестве свах, идет за невестой, которую, в свою очередь, с ее стороны сопровождают несколько братьев или ближайших родственников вместе с несколькими свахами. Потом ее ведут в ту юрту, которая заново выстроена для жениха и она ночует там со своими свахами и со всеми девушками из окрестностей до самого дня свадьбы. Свадьба происходит 2 или 3 дня спустя, и жених с некоторой свитой доставляет на нее своих тестя и тещу. Как только они приехали, приступают к еде и питью. Оба отца молодой пары с женихом и всеми родственниками и женщинами едят под открытым небом, а невеста со своими девушками едят в юрте одни. После этого девушки должны удалиться, а несколько женщин, среди которых самыми почетными являются свахи, отправляются к невесте, заплетают ей волосы в две косы, надевают ей сигедек (безрукавка) и затем ведут ее к отцу жениха. Она при этом идет согнувшись, опираясь на спину одной из своих свах, и еще закрывает голову платком, чтобы свекор не мог ее видеть. Когда она приходит к юрте свекра, там снаружи перед дверью бывает разостлан войлок; она на нем, рядом со свахой, трижды кланяется на восход солнца[1].

В начале XIX в. о хакасской свадьбе исследователь Г.И. Спасский отмечал: «Часто отцы и матери обручают обоего пола детей в таком возрасте, когда они не имеют понятия не только о любви, но даже и о себе самих»[2].

Позднее А.А. Кропоткин писал «Когда сватовство имеет такой характер, то оно порою начинается с пеленок. Родители сами выбирают будущему жениху невесту, эта невеста, обыкновенно, бывает гораздо старше жениха» [Кропоткин, 1895, с. 34][3].

Описание второй формы брака подробно и ярко описал И.И. Каратанов: «Невеста непременно должна быть украдена. В назначенный срок жених и несколько человек молодежи, отправляются верхами на лошадях к стойбищу, где живет невеста; сначала шайка укрывается где-либо по близости в буераках или кустарниках; когда же настанет совершенная темнота, некоторые из молодежи, в числе 3 или 4 человек, выбранные не из улуса жениха, а приглашенные нарочно для цели похищения невесты и не знакомые родителям невесты, заходят в юрту, просят пустить переночевать, остаются в юрте и подкарауливают, когда невеста выйдет на улицу, или же присматривают, где она ляжет спать. С улицы или сонную с постели схватывают ее, завертывают голову, чтобы не было слышно крику, перекидывают девушку через седло, дав знать жениху и товарищам его свистом, соединяются все вместе и мчатся, что есть духу, в стойбище жениха. Как бы ни было все тайно и тихо сделано, улус весь поднимается на ноги; хватают, какая кому попадется, из лошадей; на тревогу сбегаются из ближних улусов тоже на лошадях, и все, перегоняя друг друга, что есть силы, скачут, догоняя похитителей; догнав, бьют чем попало – захваченными при отъезде на скорую руку палками, оглоблями, каменьями и другими первобытными орудиями; иной раз невесту отбивают, но весьма редко, потому что у жениха лошади подобраны самые лучшие, а у догоняющих бывает всякий сброд[4]. Описание указанной формы брака встречается и в этнографических описаниях Кострова Н.А.: «Приехав в улус невесты с родными и знакомыми, жених сейчас после обеда схватывал поперек невесту, бросался на лучшего коня, заранее приготовленного, и, как ветер, уносился в необозримую степь»[5].

Свадебные действа также описаны в трудах исследователей, так Н.А. Костров описал свадебную процессию следующим образом: «Они едут верхами на самых лучших конях, убранных в самую лучшую сбрую: седла с серебряной насечкой, шитые шелком чепраки и новые уздечки; подушки, находящиеся на седлах, обшивают для этого случая шелком и мишурой. Впереди молодых по-прежнему едут песенники с занавесами, а позади человек до 200 народу обоего пола верхами, с колокольчиками и бубенчиками на лошадях»[6].

Н.С. Тенешев отмечал: «Некоторые люди сватали даже не родившихся детей, и при этом пили араку, привезенную родителями жениха. При сватании не родившихся детей дело обстоит так. Хорошие дружные соседи-односельчане или семьи из разных улусов во время выпивки вели разговор – если у одних родится сын, а у других дочь, то, когда они вырастут, их надо поженить»[7].

Большой вклад в изучение культуры хакасов внесли, в том числе подробное описание свадебного цикла имеется в научных трудах К.М. Патачаков, В.Я. Бутанаев.

[1] Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов / Изд. А.Х. Элерт, В. Хинтцше. М.: Памятники исторической мысли, 2009. С. 365-366. (Источники по истории Сибири и Аляски из российских архивов: VIII, 1)

[2]Спасский Г. И. Народы, кочующие вверху реки Енисей // Сибирский вестник. 1818. Ч. 1. С. 12.

[3] Кропоткин А. А. Саянский хребет и Минусинский округ // Живописная Россия. СПб.; М.: Изд. Тов-ва М. О. Вольф, 1895. Т. 12, ч. 1: Восточные окраины России. Восточная Сибирь. С. 19–50.

[4] Каратанов И. И. Черты внешнего быта качинских татар // Изв. Имп. рус. географ. об-ва. 1884. Т. 20, вып. 6. С. 618–645

[5] Костров Н. А. Качинские татары. Казань, 1852. 66 с

[6] Костров Н. А. Кизильские татары. Казань, 1853. 38 с.

[7] АМАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 6. Д. 19. Л. 18–19.

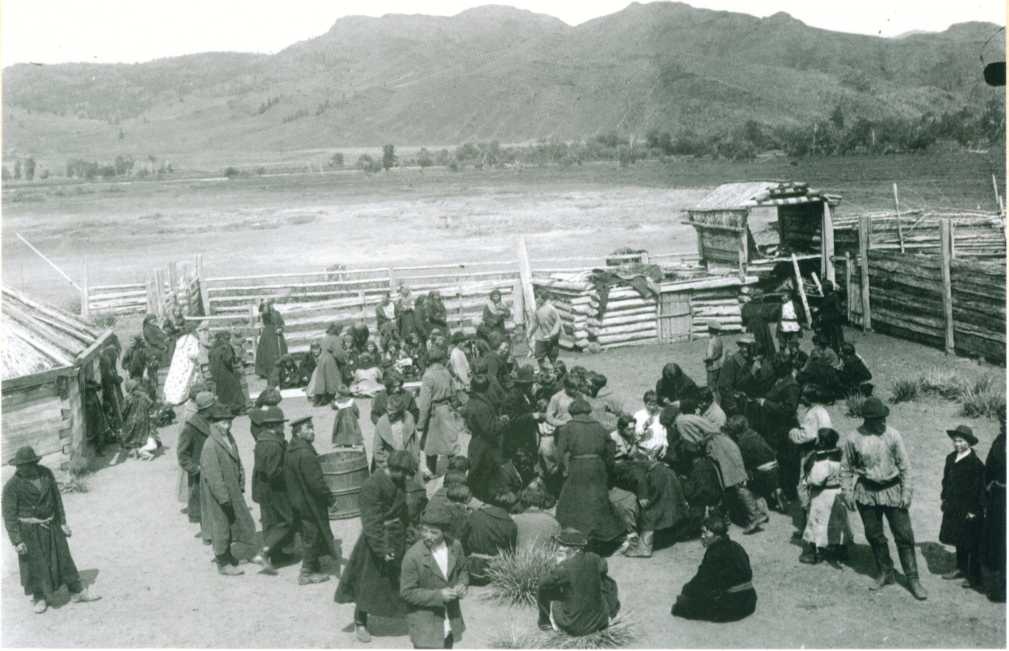

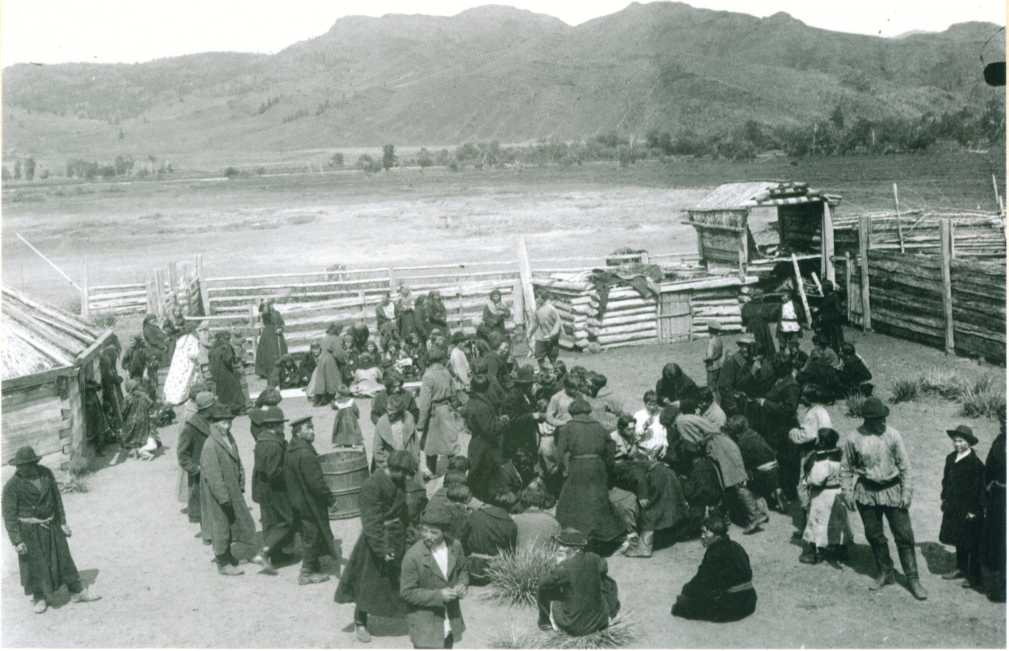

Свадебный той в Казановке. 1914 г. Фотография Степан Майнагашев

Свадебный той в Казановке. 1914 г. Фотография Степан Майнагашев

Замужняя женщина в праздничном костюме. Фотография Степан Майнагашев. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера)

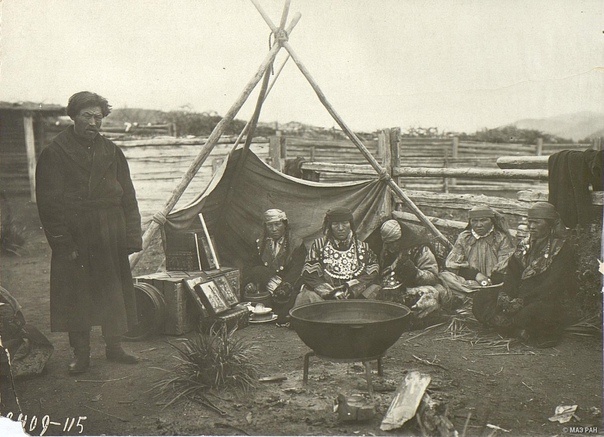

Обрядовое свадебное жилище

Обрядовое свадебное жилище

Живопись Батаевой Анны «Хакасская свадьба»

Фото из открытых источников. Театрализованный пролог заплетания кос. Чыл пазы. Абакан

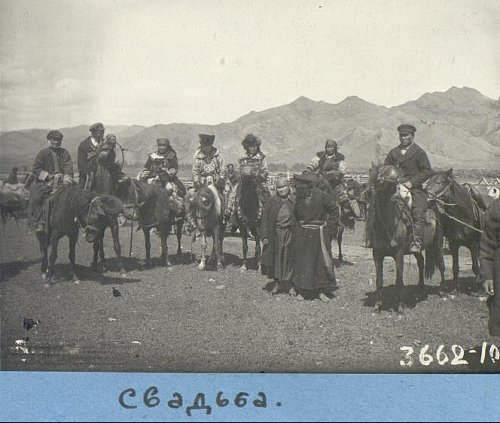

Выезд свах за невестой. Картин улус. Харчевников А.В. 1930 г.

Сцена свадьбы. Сагайцы. Хакасия республика. 1927.

Свадебный той в Казановке. 1914 г. Фотография Степан Майнагашев

Алачых

Свадебный той в Казановке. 1914 г. Фотография Степан Майнагашев

Свадебный той в Казановке. 1914 г. Фотография Степан Майнагашев

Замужняя женщина в праздничном костюме. Фотография Степан Майнагашев

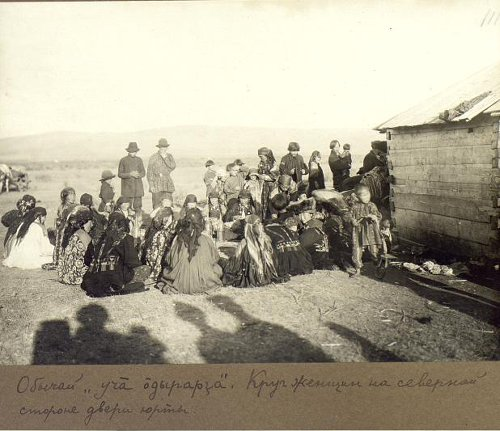

Свадебный обычай. Круг женщин на северной стороне двери юрты