Хакасский героический эпос – «Алыптығ нымах»

Анкета паспорт

объекта нематериального культурного наследия Республики Хакасия

1. Наименование – Хакасский героический эпос – «Алыптығ нымах».

2. Принадлежность ОНН (этнос и конфессия) – Хакасы – тюркоязычный этнос, преимущественно проживающий в Республике Хакасия, которая расположена в долинах рек Енисей и Абакан. На северо-западе республика граничит с Кемеровской областью, на юге и юго-западе – с Горным Алтаем и Тывой, на северо-востоке – с Красноярским краем. Южная граница Хакасии проходит по хребтам Западного Саяна. Религия: с XIX – христианство, в основном – православие, до христианства – шаманизм.

3. Язык (или диалекты, на котором существует ОНН) – Хакасский язык относится к алтайской языковой семье тюркской языковой группы. Современный хакасский язык имеет четыре диалекта: сагайский, качинский, кызыльский, шорский.

4. Описание объекта Алыптығ нымах – общепринятое народное и научное название отдельного образца, а также в целом жанра героического сказания хакасов.

Алыптығ нымах – величайший памятник духовной культуры хакасов, который является вершинным достижением устного поэтического творчества хакасского народа. В общей системе творчества народов мира он занимает своё конкретное место, что позволяет рассматривать его в контексте мировой культуры. Отражая многовековую историю древних хакасов, алыптығ нымахи представляют собой энциклопедию жизни, борьбы, поэтического творчества. Алыптығ нымах подлинно национальное достояние и предмет законной гордости хакасского народа, который их некогда создал и сохранил на протяжении столетий. На них лежит неизгладимая печать самобытных культурных традиций, ценностных ориентиров и представлений разных эпох, богатство языка и поэтического вымысла многих поколений. В поэтической традиции хакасского народа исторически сложилась своя форма героического эпоса, обладающая яркими национальными чертами и вместе с тем отчетливо соотносящаяся с другими национальными формами. Столетиями и тысячелетиями алыптығ нымах передавался из поколения в поколение устным путём, хранился и воспроизводился по памяти.

Создателями и хранителями алыптығ нымаха являются сказители-импровизаторы. Искусство сказительства своими корнями уходит в глубокую древность – на 2,5 тысячу лет. Специфика устно-поэтического творчества такова, что любое произведение фольклора, созданное вначале одним мастером слова, в дальнейшем обрабатывается. Эпические сюжеты, передающиеся из поколения в поколение, обогащаясь и совершенствуясь разными сказителями, становятся впоследствии традиционными. Эти веками оттачивавшиеся фразы позволяют поэтическими средствами сразу же ввести слушателя в поэтический мир эпоса. Как и эпическое творчество любого народа, алыптығ нымах неповторим в своей специфике, он по своим художественным законам моделирует действительность, в нем находят отражение различные формы духовного и общественного сознания, многовековой исторический опыт, народные представления об идеальных героях. Созданный хакасскими сказителями особый поэтический мир, имеет какие-то сюжетные совпадения и параллели с эпосами других народов.

В алыптығ нымахах звучит тема извечной борьбы добра и зла, которая увенчивается победой светлого, жизнеутверждающего начала, олицетворением которого являются богатырь / богатырка.

Алыптығ нымах в своих древнейших образцах прославляет алыпов – богатырей. Личностей сильных, деловых, добрых, мудрых, находчивых и справедливых. Живущих в интересах семьи, рода, племени, защищающих слабых, заботящихся об обеспечении их достаточно сытым пропитанием. Традиция прославления героев-мастеров – охотников, освобождение сильными слабых из рук, из плена похитителей – такие повествования в эпосе длительное время оставались одним из самых популярных на первых стадиях творения эпоса. Нередко встречаются сюжеты мастеровых (особо метких) охотников, носящих имя Хан Мирген, т.е. Меткий хан. Они приезжают с охоты с богатейшими плодами своего мастерства – круп их лошади обычно покрывает огромное количество набитой дичи. А их встречают один за другим многие люди из рода и племени, которым охотник раздаёт набитое. В итоге себе, своей семье он оставляет только малую долю привезённого. Такова характеристика его самоотверженности, преданности родоплеменному коллективу. Особую ценность составляет физическая сила рук, тела, борцовская сноровка, ловкость. Древнейший этап борьбы характерен безоружными схватками и только силою рук.

Обстоятельства действий весьма разнообразны в разных алыптығ нымахах и тем вызывают неугасающий интерес слушателей.

Удивляет посвящения произведений важнейшим жизненным темам. Образы захватчиков на новых исторических этапах тоже меняются. Особо сложной научной проблемой является определение этнической принадлежности агрессоров. Это своего рода расшифровка образностей.

Алыптығ нымахи поэтапно создавались в течение не менее 2,5 тысяч лет в зависимости от изменений исторических событий. Причём самим трудовым народом, его наиболее талантливыми представителями, которые в них выражали собственный взгляд на события переживаемой истории, донося в них свои мечты и чаяния. Среди героев древности в эпосе выделяются и культурные герои, происхождение которых обычно связаны с мифами, которые использовались сказителями последующих, более поздних эпосов. Такова в алыптығ нымахах Пис-Тумзух-Плё-Харых-Хуу – Белая (Бледная, Белёсая) Старуха с Шилом-Носом, с Бруском-Переносицей. Хуу Иней, 90 лет скитаясь по земле, искала живую воду, оживляющую погибших родичей (Алтын Арығ).

Наряду с древними образами богатырей-мужчин алыптығ нымах славит и героев-женщин, которые не уступают ни в силе, ни в характере сильному полу, например, Алтын Арығ, Ай-Хуучин в одноименных произведениях характеризуются как героини-богатыри эпохи известной хакасской государственности, эпохи раннего и среднего средневековья. Этим удивителен высотою своего достижения алыптығ нымах в своём историческом развитии и даже заметной циклизации разных эпох в одних и тех же образцах.

Героический эпос, характеризующий эпоху государственности возможен только при условии, если народ в историческом развитии пережил крупнейшие достижения и признания мирами.

Структура алыптығ нымаха – последовательное биографическое повествование о жизни и борьбе первого, второго и третьего поколений. В композиционном отношении алыптығ нымах представляет собой поэтические произведения от 2-4 и многих тысяч стихотворных строк. Сюжетно-композиционная линия эпоса основана на поступательном развертывании событий, связанных с экспозицией, развитием действия, кульминацией и развязкой. Сюжеты алыптығ нымахов составляют выстроенные в единую цепь основные традиционные эпические мотивы. В сказаниях сохранилось богатство народного языка, накопленное в течение многих столетий. Эпос хакасов вобрал в себя многие другие жанры фольклора: предания, легенды, мифы, пословицы, поговорки, загадки, благопожелания, заклинания и др. Художественный язык героических сказаний хакасов непосредственно связан с живым языком творцов и носителей алыптығ нымаха. В словарном составе языка алыптығ нымаха встречаются архаизмы, заимствования как следствие языковых контактов, и конечно, разговорная лексика, так как эпические сказания являются подлинным жанром устного народно-поэтического творчества.

5. Современное бытование ОНН – Российская Федерация, Республика Хакасия. Все районы и населённые пункты Республики Хакасия.

6. Сведения об особенностях ОНН

Историко-этнографическая характеристика

В хакасской народной терминологии сказки и сказания именуются одним понятием нымах, героические же сказания имеют уточняющее определение алыптығ – героические, богатырские, или чаалығ – повествующие о воинских подвигах богатырей.

Основу художественного содержания алыптығ нымахов составляет героическая борьба первопредков за сохранение своего рода, племени, народа-чурта и за единство в противостоянии захватчикам. В процессе многовекового развития этноса героические сказания обрастали новыми сюжетами и мотивами, что обусловило их тематическое многообразие. Они раскрывают национальную специфику устного поэтического народного творчества, дают представление о характерных его чертах и признаках, об основных сюжетных типах и композиционных структурах, о закономерностях их формирования и развития, системе персонажей и художественно-изобразительных средствах.

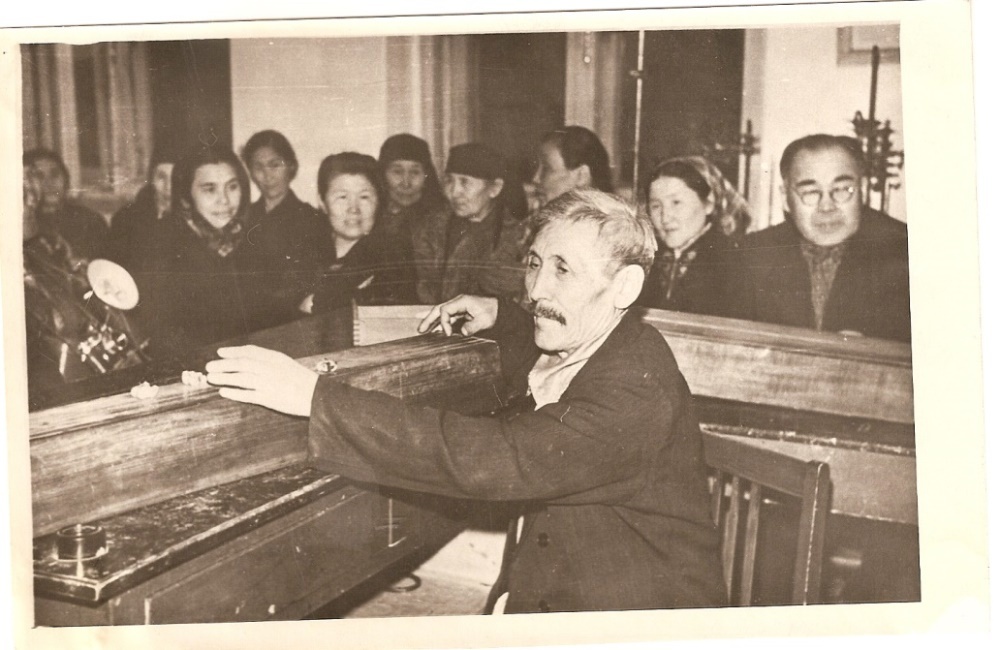

Классической формой исполнения алыптығ нымаха является хай (горловое пение) в сочетании с речитативной декламацией от начала и до конца под аккомпанемент хомыса или чатхана – национальных щипковых инструментов. Хранителями, носителями являются его исполнители – хайджи-нымахчи. Сказители как люди с «особенным талантом» (Б. Н. Путилов) всегда пользовались почетом и уважением. Хайджи-нымахчи должен в полной мере овладеть художественной системой эпоса, чтобы воспроизведение сказания приобрело цельный, завершенный характер. Импровизаторы не только творчески исполняют традиционный фольклор прошлого, но и создают новые произведения, тем самым продолжают развивать народное творчество, создают преемственность, которая передается из уст в уста, из поколения в поколение. Сказители потому и пользовались большим авторитетом, как хранители народной памяти, традиций и нравственности. Манера и стиль исполнения фольклорных произведений у каждого сказителя индивидуальны и обусловлены как местными традициями, так и талантом исполнителя. От эпического певца требовалось не просто умение воспроизвести поэтический текст, но и исполнить алыптығ нымах, в котором сливались словесное, песенное и музыкальное. Однако не всякий хайджи может быть сказителем, исполнителем героического эпоса, а только тот, кто обладает и даром хая, и искусством сказывать. Горловое пение несёт в себе не только художественно-эстетическую функцию, но в прошлом это было и «священнодействием» – способом воздействия на окружающий мир – природу, духов, судьбы людей. Считалось, что умение петь горлом дарует хай ээзi. Подобная мысль отмечалась фольклористами и ранее. Такими же «избранными» считаются талантливые певцы-тахпахчи. Информанты убеждены, что певцом-тахпахчи «нужно родиться», обладая хай-певческим импровизаторским даром.

Исполнение алыптығ нымахов окружено множеством обычаев, предписаний. Его назначение было не только в удовлетворении духовных потребностей людей, он играл также роль магических действий, таких, как ограждение люден от злых духов, услаждение духа тайги в целях успешного промысла охотников и т. п. Существовало поверье, что пение героического эпоса любит слушать дух-хозяин тайги. Поэтому охотники специально брали с собою хайджи, который тоже, будучи охотником, вечерами забавлял духа своим искусством – игрой на хомысе, гортанным пением и импровизацией эпического произведения, за что хозяин тайги якобы вознаграждал охотников богатой добычей. Чаще всего исполнение приурочивалось к вечерним и ночным часам в кругу собравшихся в доме слушателей, исполнялись в тайге на отдыхе охотников у костра, а также в семьях, где готовились к похоронам усопшего и в поминальные ночи.

Эпос отражает историю народа во времени, поэтому в сюжетах и образах эпических произведений наблюдаются изменения. Для героического эпоса характерен определенный, сравнительно ограниченный, поддающийся учету и обозрению сюжетный фонд, включающий известный набор тем и мотивов. Тематическая классификация эпоса не всегда может быть четкой и обозначенной, так как в одном и том же произведении сосуществует несколько тем, причем характерных для разных эпох. Так, древние сюжеты героического эпоса достаточно часто встречаются в произведениях, по основной тематике и содержанию относящихся к более позднему времени. Основными темами являются борьба героев с чудовищами; героическое сватовство; семья и родственные отношения; борьба с набегами (чудовищ, ханов-завоевателей, представителей подземного мира). Перечисленное выше не исчерпывает всего тематического богатства произведений хакасского героического эпоса, который испытал во времени влияние исторических, экономических, социальных изменений. Это отразилось на идейном содержании, на появлении новых конфликтов и ослаблении старых, что привело к изменению типов героев и модификации стиля. В хакасском героическом эпосе темы о борьбе с чудовищами, героическом сватовстве, темы семьи и борьбы с набегами представлены очень широко. Справедливо писал Б. Н. Путилов: «Следование традиционно заданным темам, развитие определенного круга мотивов – характерная черта эстетики героического эпоса. Замечательно то, что, оставаясь в границах сюжетной традиции, эпос обнаруживает в ней неиссякаемые возможности для варьирования, переработок, обновления, находя всякий раз свежие краски. Живые силы эпического творчества основываются на непрерывном и закономерном обновлении традиции» [Путилов, 1979, с. 25].

В композиционном отношении алыптығ нымахи представляют собой поэтические произведения от 4-6 и до нескольких десятков тысяч стихотворных строк. Сюжетно-композиционная линия эпоса основана на поступательном развертывании событий. Сюжет сказания составляют выстроенные в единую цепь основные традиционные эпические мотивы. Выпадение звеньев или перестановка мотивов в общей цепи могут изменить характер повествования или придать ему новое звучание. Композиция героических сказаний позволяет выделить три сюжетно-повествовательных типа: сказания о героях одного, двух и трех поколений. Чаще встречаются сказания, которые относятся ко второму (отец и сын) и третьему типу (дед, сын, внук). Во втором и третьем сюжетно-повествовательных типах наиболее подробно описаны жизнь и подвиги сына, т.е. круг событий, связанный со вторым поколением. Менее распространенным является первый сюжетно-повествовательный тип, где речь идет об одном поколении. Оставаясь в границах сюжетной традиции, эпос обнаруживает неиссякаемые возможности для варьирования, переработок и обновления.

Композиция хакасских героических сказаний состоит из экспозиции, включающей описание времени условного первотворения, владений богатыря (богатырки), его (её) богатства, а также места действия; завязки: где называется причина выезда богатыря из родного чурта (владения); развития действия: где повествуется о подвигах героя, преодолении им препятствий, дальней поездке богатыря за невестой, в гости, приезд на родину хана-тестя; кульминации: где идет описание главной богатырской борьбы или состязания, победы главного героя; развязки: рассказывается о возвращении богатыря на родину вместе с суженой или об освобождении им родителей, народа, возврат своего богатства, скота. Мирная счастливая жизнь.

В целом героические сказания по сказительским школам не отличаются, они едины по композиции, сюжетике, художественно-изобразительным средствам. Отличия наблюдаются в языковых особенностях, т.е. проявляются диалектные особенности, индивидуальная манера сказывания, произношения, владения эпической традицией.

В сказаниях сохранилось богатство народного языка, накопленное в течение многих столетий. Художественный язык героических сказаний хакасов непосредственно связан с живым языком творцов и носителей героического эпоса, т.е. несёт диалектные различия. Язык хакасского фольклора отличается от литературного языка тем, что для него характерно не единство нормы, а его вариативность. Поэтический язык героических сказаний представляет собой достаточно развитую систему речевых средств, передающих с помощью различных стилистических построений все разнообразие содержания эпоса. В нем представлены в основном различные виды простых и сложных предложений, описания перемежаются прямой речью и диалогами персонажей. Наибольшая часть заимствованной лексики взята из древнеиранского и монгольского языков. Из тропов чаще используются сравнения, эпитеты, в том числе постоянные и метафорические. Для хакасской устно-поэтической речи наиболее характерны своеобразные синтаксические конструкции, состоящие из простого предложения с однородными членами и множественными деепричастными оборотами на -ып/ -iп, однотипных придаточных предложений времени, а также из сложного предложения и раскрывающие одну целую тему. В эпической речи порядок расположения членов предложения более свободный.

Устная природа фольклора максимально проявляется в микроэлементах эпических текстов, вызывая их вариативность. Вариативность создается за счет подстановки новых слов в старые схемы, инверсии строк, сокращения или расширения поэтических словосочетаний, что, конечно же, определяет импровизаторский талант. У каждого сказителя есть свой набор излюбленных устойчивых выражений, слов, которые он часто использует в своём репертуаре.

История выявления и фиксации

Сведения о фольклоре хакасов связаны с именами ранних исследователей истории, этнографии хакасов, которые оставили первые сведения по хакасскому фольклору. Офицер шведской армии короля Карла XII Ф.И. Страленберг сделал первую попытку записи содержания преданий племени аринцев (ара) на немецком, о происхождении наименования этого племени, о войнах со змеиным народом. Участник Второй Камчатской экспедиции 1733-1743 гг. И.Э. Гмелин записал алфавитом немецкого языка несколько хакасских песен с их мелодиями. Декабрист А. Беляев в Минусинске, передав краткое содержание по-русски, оставил предание о горе Самохвал.

Финский филолог М.А. Кастрен сделал первую попытку открыть научному миру богатырские сказания койбалов. Он побывал в улусах абаканских татар. Исследователь оставил краткое изложение 3 преданий хакасского фольклора о Чайзаге и Чайзане, о Чанар Хусе, Ханза Пиге на койбальском диалекте, записал 7 текстов на немецком языках. Хотя он прибыл к ним именно с целью изучения языка и этногенеза племен и народностей Енисейской губернии в 1847 году.

В 1855 г. собиратель В. Титов опубликовал записанные на ломанном «хакасском» языке сказания хакасов, 7 сказаний издал на русском языке в отдельном сборнике. Он впервые выделил в хакасском фольклоре жанр богатырские поэмы, поднимал проблему о роли сказителя в фольклорной традиции. А. Шифнер в 1859 г. издал отдельной книгой в немецком переводе сказания, записанные М. Кастреном и В. Титовым.

В формировании источниковой базы хакасской фольклористики большую роль сыграл известный исследователь В. В. Радлов. Он впервые ввел в научный оборот тексты многих хакасских героических сказаний с немецким переводом. В 1863–1864 гг. В.В. Радлов в ходе своей фольклорно-собирательской деятельности записал 19 богатырских поэм от всех хакасских племен: сагайцев, койбалов, качинцев, шорцев, кызыльцев и издал их. В то время он один осуществил сравнительные общие фольклористические наблюдения эпоса хакасов и киргизов. Итак, всего два тома «Образцов народной литературы тюркских племен», основанных В.В. Радловым, были посвящены изданию текстов хакасского фольклора.

Создание хакасской фольклористики тесно связано с именем великого сына хакасского народа, известного тюрколога-лингвиста, магистра турецко-татарской словесности, доктора сравнительного языкознания Н.Ф. Катанова (1862–1922 гг). Он внес огромный вклад в создание источниковой базы по фольклору хакасов. Первые шаги своей исследовательской деятельности он связал с устным народным творчеством родного народа. Фольклорные материалы, собранные и переведенные им, были опубликованы в IX части «Образцов народной литературы тюркских племен», изданных В.В. Радловым в Санкт-Петербурге в 1907 г. Тексты устного народного творчества не только хакасов, но и других народов Сибири были опубликованы на двух языках: на языке оригинала и в переводе на русский язык, выполненного самим Катановым. Н.Ф. Катанов по просьбе Э.К. Пекарского подготовил к печати, редактировал, издал труд покойного политссыльного из Якутского округа В. Ф. Трощанского и написал предисловие для данной работы. Интересные материалы фольклора были записаны этнографом С.Д. Майнагашевым (1886-1920). Но с его арестом, репрессией все его записи исчезли. Он оставил единственную, но ценную запись сказки и запись обряда поклонения Небу у бельтиров.

Начиная с 1930-х годов советского периода до 1992 г было издано 5 сборников жанров хакасского фольклора (1941, 1946, 1960, 1963, 1974). В это время было издано 28 текстовых материалов алыптығ нымахов. Также было подготовлено и издано 27 сборников текстов хакасских народных сказок, преданий и легенд, по 4 издания пословиц и поговорок, народных песен – тахпахов. Осуществлено издание 1 учебного пособия (1986). В.Е. Майногашева написала о собирании и изучении народного поэтического творчества хакасов (1972, 1973, 1975, 1985). В 1972 г. появилась работа хакасских учёных М.А. Унгвицкой и В.Е. Майногашевой «Хакасское народное поэтическое творчество», представляющая первый опыт изучения хакасского фольклора. В ней дана периодизация и классификация фольклорных жанров хакасов, в том числе алыптығ нымахов. Научному монографическому исследованию были подвергнуты только 2 жанра хакасского фольклора: бытовая сказка (Унгвицкая М. А., 1966) и алыптығ нымах (Майногашева В. Е. 1967, Трояков П. А. 1991).

После 1992 г., в постсоветский период, на хакасском языке изданы тексты 6 героических сказаний. Впервые появились в печати тексты и переводы на русский язык хакасских считалок и скороговорок, детской народной поэзии, текстовые материалы мифов.

В 2015 году вышла в свет монография по исследованию жанра алыптығ нымаха В.Е. Майногашевой, где анализируется стадиальное развитие хакасского алыптығ нымаха, его периодизация и историзм. Монография Н.С. Чистобаевой посвящена исследованию поэтико-стилевой системы героического эпоса хакасов с точки зрения типологии, композиции и языка. Подробному анализу подвержены идейно-тематическое содержание эпоса, его традиционное строение, типические места и их своеобразие. Рассмотрены поэтико-стилевые средства на примере исполнительских традиций ряда сказителей-хайджи.

Со времени создания ХакНИИЯЛИ собрано много записей хакасского фольклора, наибольшее число которых занимают героические сказания. К настоящему времени опубликовано два алыптығ нымаха в соответствии с академическими научными требованиями по текстологии. Это «Алтын Арыг» в академической серии «Эпос народов СССР» и «Ай Хуучин» в академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», подготовленные В.Е. Майногашевой. Все остальные публикации алыптығ нымахов рассчитаны для широкой публики и представляют собой отредактированные тексты, не имеющие научного аппарата (примечаний, комментариев, указателей). В рукописном фонде ХакНИИЯЛИ хранится более 200 ещё неизданных героических сказаний.

Аксиологический аспект

Возможность включения алыптығ нымаха в список послужит стимулом для восстановления, сохранения и развития утраченных традиций в области эпического наследия хакасов и передачи их подрастающему поколению. В настоящее время в общественном сознании поднялось значение алыптығ нымаха. Возрос интерес, чувство гордости и уважения к своему духовному достоянию. Придавая исключительное значение алыптығ нымаху как величайшему памятнику мировой культуры, в целях обеспечения сохранности эпоса, его всестороннего изучения и распространения, приобщения молодого поколения к непреходящим ценностям алыптығ нымаха, а также для развития международного сотрудничества включение алыптығ нымаха в список будет способствовать обеспечению наглядности и пониманию значимости нематериального культурного наследия.

Алыптығ нымах, содержащий информацию о многовековой мудрости, различных видах традиционной практики, играх, боевых и изящных искусствах многих народов, также как и многочисленные сюжетные линии, более короткие истории и широкий спектр возвышенных и благородных человеческих чувств, станет ценным источником вдохновения для развития литературы, поэзии, живописи, театра и т.д. и будет способствовать творчеству человека.

Внесение в список будет иметь большое историческое значение для хакасского народа, демонстрируя, тем самым важность нематериального культурного наследия хакасского народа и его вклад в мировую культуру.

7. Предметы, связанные с ОНН (музыкальный инструмент, костюм, атрибут, орудие действия)

Национальные музыкальные инструменты – чатхан, хомыс.

Атрибут – шкурка, кошма, стульчик.

8. Сведения о технике исполнения / технологии изготовления (указывается название техники или технологии, связанной с объектом, и дается ее описание)

Хранителями, носителями являются его исполнители – хайджи-нымахчи. Хакасское традиционное горловое искусство состоит из трёх главнейших взаимосвязанных компонентов – чатхан – хай – алыптығ нымах – без которых не может формироваться хайджи-нымахчи, ключевая фигура в хакасском народном музыкально-поэтическом творчестве. Сказителям присуще несколько способов исполнения героического эпоса хакасов. Традиционной формой исполнения алыптығ нымаха является хай (горловое пение) в сопровождении чатхана или хомыса. Такая форма исполнения называется хайлап ызарға нымах (гортанным пением сказывать эпос). Иногда алыптығ нымах исполняется без музыкального сопровождения, т.е. чазағ нымах чоохтирға. Третий способ исполнения ырлап ызарға нымах (сказывать пением), как правило, такой способ используют исполнители, не владеющие манерой гортанного пения, в основном женщины.

Традиционно различают следующие стили хая:

низкий – хырлап / хырлада хайлирға – хрипя, петь горловым пением (по Е. Улугбашеву) харлыға хайлирға – ревя, петь горловым пением (по С. Кученову);

средний – кÿÿлеп / кÿÿледе хайлирға – гудя, петь горловым пением;

верхний – сығыртып / сығырта хайлирға – верхнее гудение со свистом, петь горловым пением.

Хайджи-нымахчи покоряли своих слушателей красотой своего горлового пения и богатством художественно-поэтического языка. Умение петь горлом дарует дух хай ээзi (хозяин хая). Само сочетание в сказителе художественно-поэтического дара с верой в его предопределённость недвусмысленно свидетельствует о глубоком синкретизме не только содержания, но и бытования древнего народного искусства гортанного пения алыптығ нымахов.

Традиция исполнения алыптығ нымахов передавалась из поколения в поколение. Передача исполнительского искусства от старших к младшим была одной из распространенных форм сохранения, продолжения и развития фольклорного творчества хакасов. Народная поэзия и музыка сыграли решающую роль в будущем в судьбах хакасских сказителей-импровизаторов. Все это дало высокое мастерство в исполнении эпической поэзии. Классическая форма исполнения алыптығ нымахов – горловое пение (хай) в сочетании с речитативной декламацией от начала и до конца под аккомпанемент хомыса или чатхана – щипковых народных инструментов.

Чатхан – многострунный щипковый музыкальный инструмент. Корпус-резонатор в форме продолговатого ящика, чаще без дна, с прикрепленными вдоль струнами. В прошлом инструмент выдалбливался из цельного куска кедра или сосны. Прежние чатханы имели всего 3-4 струны, сплетенные из конских волос. Могут применяться до 14 струн. Обычно шесть-семь стальных струн настраиваются при помощи костяных передвижных подставок, расположенных под каждой из них. Традиционно играют сидя, положив один край чатхана на колени, другой на пол, поджав ноги под себя. Основными приёмами игры на чатхане являются хыл тартып – щипком, сиртіп – щелчком, хыл алыстыра – гитарный перебор. Левая рука употребляется для повышения звука, выразительных приёмов исполнения.

Хомыс – двух-, реже трехструнный хакасский щипковый инструмент. Существуют 2 основные разновидности инструмента: с круглым и овальным корпусом – резонатором. У традиционного хомыса струны из конского волоса или кишечные, шейка без ладов, головка с деревянными колками. Дека кожаная с 2-5 резонансными отверстиями. Традиционно играют на хомысе, сидя на земле, на полу (на кошме, шкуре), скрестив и поджав ноги под себя «калачом». При этом инструмент опирается нижней боковой частью корпуса о колени. Звук извлекается щипковыми и скользящими ударами по струнам указательным пальцем правой руки. Пальцами левой руки прижимают к шейке мелодическую струну, тем самым укорачивая её или удлиняя и, таким образом, регулируя высоту звука.

9. Источники сведений об ОНН:

Тип ответственности – исследователь, хранитель и эксперт.

Название организации – ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории».

Структурное подразделение – сектор фольклора.

Местонахождение – Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 23.

10. Персоналии (краткие сведения о людях, связанных с объектом)

Абдорин Андрей Семенович (?)– Хызыл Хас Ширинского района

Абдин Николай Антонович (1909-1978)– Хызыл аал Ширинского района

Абжилаев Иван (Токолис) Семенович (1876-?)– Чарков аал Усть-Абаканского района

Абумов Степан Васильевич (1911-?) – Хызыл аал Ширинского района

Аешин Цыган (?)– Верх-Биджа Усть-Абаканского района

Амзараков Сампир Иванович (1885-?) – Скотимпорт Таштыпского района

Аргудаев Петр Гаврилович (1927-1999)– Хызыл аал Ширинского района

Аргудаев Иван Семенович (1903-?)– Чебаки Ширинского района

Ачисов Семен Никитич (?)– Половинка Ширинского района

Байдошев Ирепен (?)– Тарчи Ширинского района

Балахчин Хара Матпый (Матвей) Ефимович (186?-1925) – Ошколь Орджоникидзевского района

Баинова Анна (Анко) Павловна (1909-?)– Белый Яр Алтайского района

Барашева Атой (?) – Белый Балахчин Ширинского района

Бастаев Константин (Комотай) Антонович

(1906-1974) – Чиланы Таштыпского района

Боргояков Микей (?)– Усть-Чуль Аскизского района

Боргояков Павел (Тепчик) (?)– Нижняя Тея Аскизского района

Боргояков Павел Тимофеевич (Хыйға Павел) (1908-1969)– Нижняя Тея Аскизского района

Боргояков Семен (Порлат) Тихонович (1870-1954) – Лырсы Аскизского района

Боргояков Соян (1896-1933)– Усть-Чуль Аскизского района

Боргояков Степан Егорович (?) – Хутор Базан, Верхняя Тея Аскизского района

Бурнаков Афанасий (Апанис) Семенович (1910-1979) – Верхняя Тея Аскизского района

Бурнаков Семен Гаврилович (1906-?) – Верхняя Тея Аскизского района

Добров Агоол (?) – Усть-Бирь Усть-Абаканского района

Добров Александр (Анчиска) Петрович (?)– Ерба Усть-Абаканского района

Добров Онас (?) – Усть-Камышта Аскизского района

Добров Макар Константинович (1903-1969) – Шалгиново Бейского района

Доможаков Сергей Александрович (?)– ?

Ирзилей (?) – Большая Сея Таштыпского района

Итеменев Петр (?) – (?) Орджоникидзевский район

Итпеков Григорий (?)– Аскиз Аскизского района

Кадышев Прона (1860-1942)– Тарчи Ширинского района

Кадышев Пуғаҷах (1810-?)– Тарчи Ширинского района

Кадышев Семен Прокопьевич (1885-1977)– Тарчи Ширинского района

Кадышев Сло (1858-1948)– Тарчи Ширинского района

Казанаев Григорий (Тадар) (1902-1942)– Аскиз Аскизского района

Кайлагашев Василий (Сандай) (?)Афанасьевич (1869-?)– Чарков Усть-Абаканского района

Калачов Пубах (1898-1931)– (?)

Калямин Егор Оставьевич (1888-?)– Тупик Ширинского района

Канзычаков Андрей (1925-?)– Нижние Сиры Таштыпского района

Капчигашев Дмитрий Лукич (18??-1973, апрель)– Ширинский район

Кильчичаков Перамал (?)– Верхняя Тея Аскизского района

Кильчичаков Михаил Еремеевич (1919-1991)– г. Абакан

Коков Борис Варламович (?)– Хызыл аал Ширинского района

Коков Иван Леонтьевич (?)– г. Абакан

Конгаров Семен (Сохаң) Иванович (1914-1994)– Шалгиново Бейского района

Кудуштеев Терентий (Тиртон) Ефимович (1920-?) – Усть-Бирь Усть-Абаканского района

Кулагашева Евдокия Никитична (1896-1977)– г. Абакан

Курбижеков Петр Васильевич (1910-1966) – Устинкино Орджоникидзевского района

Курбижекова Анна Васильевна (1913-1990) – г. Абакан

Курбижекова Антонида Васильевна(1917-1975) – Сарала Орджоникидзевского района

Куркин Кечук (?) – Алтын Чул Ширинского района

Кучугешев Аполлон Афанасьевич (1933-?)– Суханов Орджоникидзевского района

Кыжинаев Тотка (?)– Усть-Бирь Усть-Абаканского района

Майнагашев Иннокентий Яковлевич (1900-?)– Казановка Аскизского района

Майнагашев Константин (Апсолин) Викторович (1870-?) – Казановка Аскизского района

Майырков Галактион (?) – (?)

Межеков Панфил Исакович (1902-?)– Катаково Верх-Аскизского с/с Аскизского района

Миягашев Петр (Евграф) Прокопьевич (1875-1974)– Кызылсук Таштыпского района

Побызаков Владимир (Точак) (?)– Нижняя Тея Аскизского района

Покояков Гаврил Алексеевич (1905-?)– ст. Уйбат Красноярской ж.д.

Попияков Николай Алексеевич (1885-?)– Топаново Ширинского района

Райков Иосиф (Пта) Михайлович (1874-?)– Аршаново Алтайского района

Райков Иван (Паруса) Семенович (1902-?)– Райково Усть-Абаканского района

Рошев Хадотай– Усть-Чуль Аскизского района

Сазанаков Дмитрий Ананьевич (Палый) (1912-?)– Таштып Таштыпского района

Сарлин Александр Яковлевич (?)– (?)

Созыев Василий Гаврилович (?)– Капчалы Усть-Абаканского района

Созыев Степан Иванович (1890-1970) – Сапогово Усть-Абаканского района

Созыев Николай Васильевич (1891-?) – Мельтис Сырского с/с Аскизского района

Субраков Ананка (?)– Нижняя Тея Аскизского района

Субраков Митрофан Захарович (10.111902-08.08.1975) – Нижняя Тея Аскизского района

Сулекова Парасковья Васильевна (Паруня) (1913-?)– Агаскыр Орджоникидзевского района

Сыргашев Иван Гаврилович (1908-?) – Кызылсук Таштыпского района

Сыргашев Кирилл Михайлович (1913-?)– Анжуль Таштыпского района

Тайдонов Тоях Тотоевич (1905-?)– Малый Тайдонов Орджоникидзевского района

Тартыгашева Арина Ивановна (1910-1992) – Анжуль Таштыпского района

Тиников Григорий (?) – Нижняя Тея Аскизского района

Тоданов Павел Васильевич (1906-1973)– Анжуль Таштыпского района

Тодинов (Тоданов) Мачис Хорошевич– Нижняя Тея Аскизского района

Трояков Таркоп (?)– Трояково Усть-Абаканского района

Трояков Осин (Сарга) Федорович (1870-?)– Чаптыково Бейского района

Тугужеков Прокопий (Свос) Ефимович (1872-?)– Тазьмин Усть-Абаканского района

Тюмереков Виктор Сергеевич (1911-?)– Анжуль Таштыпского района

Угдыжеков Тимофей Николаевич (1973-?) Верх-Аскиз Аскизского района

Современные исполнители алыптығ нымаха

Кученов Вячеслав Николаевич (Кучен Ай Чарых Сайын) «Ӱлгер»

Асочаков Вячеслав Сергеевич (Тагир Асачах) «Ӱлгер»

Доржу Владимир Владимирович (Мирген Иргит) «Ӱлгер»