Хакасский национальный вид спорта «Кӱре́с» (Борьба на поясах)

Анкета-паспорт

объекта нематериального этнокультурного достояния

Республики Хакасия

Хакасский национальный вид спорта «Кӱре́с» (Борьба на поясах)

- Название объекта: Хакасский национальный вид спорта «Кӱре́с».

- Категория объекта: Народные игры, традиционные единоборства и состязания.

- Этническая принадлежность: Хакасы.

- Язык: Хакасский (качинский, кызыльский, сагайский, шорский диалекты).

- Конфессиональная принадлежность: шаманизм, православие.

- Место бытования: Республика Хакасия, Российская Федерация

- Описание объекта (развернутое): «Кӱре́с» – традиционная борьба хакасов, коренного тюркоязычного народа Республики Хакасия. Борьба ведется с обязательным захватом за пояс (хур) соперника или, как это было в прошлом, заменяющую его веревку. «Тағны тағаа́ ахтарт турғандағ тартызып полбин турадырлар, чабал чоохтарын чоохтазып, чаға пастаң хаабысханнар» (Было похоже, что гору на гору валят, ухватить друг друга не могут, злыми словами ругаясь, за пояса друг друга хватают)»[1]. Традиционная культура хакасского народа неразрывно связана с природным началом. Национальные спортивные игры, в частности борьба, возникали и развивались в прошлом не только как прикладные явления, но также, являясь культурным феноменом, способствовали вхождению человека в его социальный круг и мир в целом.

Борьба в прошлом являлась одним из видов социального отбора. При этом выявление сильнейшего выражалось не только в оценке грубой физической силы. Прежде всего, акцент производился на тех умственных, физических и психологических качествах человека, которые для конкретного социума сочетались в оптимальном виде. Отсюда, скорее всего, и отличия в системе единоборств у различных народов мира. Исследователь хакасской национальной борьбы «кӱре́с» Л. Н. Сагалаков отмечал, что хакасские борцы должны отличаться высокой нравственностью, что отражается в адекватных формах внешнего общения с людьми, в высокой культуре поведения борцов на спортивной арене[2].

Одной из главных смысловых единиц в хакасской борьбе является матерчатый пояс (кушак) «хур». Слово «хур» восходит к древнетюркскому «qur», имевшему следующие значения: 1) пояс, кушак; 2) положение, чин, достоинство; 3) ряд, очередь, последовательность. Тем самым в семантическом отношении в древнетюркском обществе пояс был тесно связан с позиционированием конкретного человека в мироздании и социуме. По версии В. К. Даржа, наименование борьбы «хуреш» образовано от хур (кур) +еш (иш) аффикса со значением средства (орудия). Понятие «кур» (хур) связано с древней формой обращения к высшим силам курай-курай, которое, в свою очередь, связано с сакральным значением Воды и Верхним Миром[3].

Экологичность поведения человека в традиционном обществе проявляется также и в особом отношении к тому или иному конкретному пространству. В хакасском традиционном мировоззрении освященное пространство связывалось с понятием «ээзi» (дух – хозяин местности), которое требовало к себе почтительного отношения (ээлiг чир). Помимо почитания природных объектов (гор, водоемов, перевалов и т. д.) уважительное отношение распространялось и на территории, обжитые человеком, в том числе по профессиональным занятиям.

По мнению В. Я. Бутанаева борьба у хакасов была обязательным атрибутом традиционных семейных, календарных и религиозных праздников, которые проводились в почитаемых природных местах. Место состязания в традиционной культуре хакасов маркировалось и сопровождалось обрядовыми действиями, поскольку считалось, что за борцами наблюдали не только люди, но и иные силы (Среднего и Верхнего мира). На соревнующихся накладывалась особая ответственность перед окружающим его миром и строгое соблюдение правил этикета. Следовательно, победитель получал признание не только в человеческом, но и в божественном мире[4].

Благодаря энтузиастам, этот вид состязаний получил дальнейшее развитие. Первые официальные соревнования по хакасскому национальному виду спорта «кӱре́с» были проведены в 1940 году на Спартакиаде, посвященной 10-летию образования Хакасской автономной области. Все приемы поясной борьбы соблюдались согласно народным традициям. В 1975 году борьба «кӱре́с» была включена в программу чемпионатов Сибири и Дальнего Востока по национальным видам спорта, которые проводятся вплоть до настоящего времени. За это время звание «Мастер спорта» РСФСР и России по хакасскому национальному виду спорта «кӱре́с» присвоено 14 борцам Хакасии.

Праздники не проходили без борцов. Интересные схватки по борьбе были на свадьбах, особенно если молодожены оказывались из разных деревень, то родственники молодых обязательно выставляли своих борцов. О том, как проходили состязания по борьбе на свадьбах, рассказывает старожил из села Казановки Аскизского района Манса Майнагашев: «Раньше молодежь очень увлекалась борьбой. Юноши с малых лет принимали участие в соревнованиях. На свадьбу вместе с хайджи возили сильных борцов. Родственники от жениха и невесты устраивали встречи между собой. Обычно в каждой деревне были борцы-любители, которых народ воспевал в своих песнях»[5].

В наше время хакасский «кӱрес» приобрел некоторые современные черты. Была разработана форма борцов и утверждены единые правила. Начиная с 1970-х годов, проводятся разного рода первенства и республиканские соревнования. В СССР хакасский «кӱрес» был включен в программу Спартакиады народов Сибири и Дальнего Востока по национальным видам спорта.

На сегодняшний день соревнования по «кӱрес» проводятся ежегодно на национальных праздниках, во время которых сотни хакасских мужчин с неподдельным интересом наблюдают за выявлением человека, достойного звания алыпа. На праздниках «Чыл Пазы», «Тун Пайрам» на соревнованиях по хакасскому «кӱресу» встречаются спортсмены занимающиеся вольной, греко-римской борьбой, дзюдо и самбо.

8. Предметы, связанные с объектом:

КОСТЮМЫ УЧАСТНИКОВ

Костюм борца описан В. Я. Бутанаевым: «Наличие на поясе борца матерчатого кушака являлось необходимым условием национальной борьбы. Спортивный костюм состоял из хакасской рубахи, шаровар и мягкой обуви без каблуков «пойтах». Для борьбы стелили в три слоя войлоки»[6].

В настоящее время костюм борца состоит из спортивных брюк и обуви. Обувь должна быть без рантов, каблуков, гвоздей. Можно выступать в борцовском трико, а также в спортивной футболке.

Ковер для соревнований представляет собой круг диаметром 6 или 9 м. Как исключение применяются квадратные ковры. Хуры (кушаки) красного (желтого) и синего (зеленого) цвета имеют длину 2,5 — 3м, ширину 50 см, они не должны иметь твердых включений[7]. Арбитр выходит в хакасской рубашке. Разрешается белая судейская форма.

9. Техники/технологии, связанные с объектом:

Правила проведения соревнований борцов: «Участники борцовских состязаний условно делились по весовой категории. Сначала на поле выходят борцы легкого веса, которых постепенно сменяют тяжеловесы. Борцы становились в стойку, взявшись с двух боков за кушаки. Ноги должны быть расставлены на ширину плеч. Согласно правилам, борцы во время схватки руками не должны отпускать кушаки. Разрешался захват пояса сзади и спереди.

Судьями или секундантами выступали «чазоолы» – помощники главы селения, исполнители поручений при чайзанах. Участники борьбы всегда выходили на арену в сопровождении чазоолов, в обязанности которых включалась охрана своего борца и защита его перед башлыками (жюри). По их сигналу и начинается схватка.

Правила разрешают следующие приемы. При помощи рук: «пас азыра» бросок противника через голову в положении прогибом; «нанға силіп» бросок через левое или правое бедро; «пилін пыға пазып» сваливание противника через сгиб поясницы (при большой силе рук); «айлахтандыра тастап» раскручивание противника в воздухе (при большой силе рук).

Приемы при помощи ног: «азах саап» подсечка ног; «ырғах пазып» захват, зацеп ноги ногой снаружи; «ырғах суғып» обхват ног внутри; «тізекке кӧдіріп» поднятие противника на колено (при очень большой силе борца).

Во время борьбы запрещалось наносить удары ногой, делать подсечку выше колена, ставить подножку, захват противника за ноги руками, захват за пальцы, захват ниже пояса.

По хакасским правилам противник считался побежденным, если он прикоснулся к земле любой частью своего тела или упал на четыре конечности. Противника необходимо свалить с ног на землю или силою рук, или приемами ног. Когда оба борца упадут, то ничья. Если после броска противник приземлился на ноги, то борьба продолжается. При проведении борцовских приемов борцы не должны выпускать из рук пояс «хур» соперника. Общая победа присуждалась после трех схваток. В хакасской борьбе мы не находим большого разнообразия приемов, в связи с тем, что руки заняты. Главное достоинство борца заключалось в физической силе и выносливости. Победителей щедро угощают айраном, вручают награды»[8].

Тренер и педагог Л.Н. Сагалаков, исследовавший хакасскую народную борьбу в своей книге «Кӱрес (Хакасская национальная борьба)», пишет о ней так: «Во-первых, в борьбе не принимались во внимание весовые категории. Во-вторых, не было узаконенного регламента. Один борец мог бороться до тех пор, пока не побеждал по очереди всех желающих или же не проигрывал сам. При встрече двух борцов схватка прекращалась лишь тогда, когда один из них в течение трех встреч дважды оказывался на лопатках. В-третьих, все приемы проводились действиями ног и бросков через бедро и т. д., руки во всех случаях от кушака не отнимали, хотя были и есть борцы-любители, которые отпускают левую руку при проведении приемов. По обычаю, победитель одной или нескольких встреч не имел права отказываться от новых партнеров, которых зрители выдвигали на встречу с ним»[9].

В настоящее время разработаны правила проведения соревнований по хакасскому национальному виду спорта «кӱрес». По характеру проведения соревнования делятся на личные, лично-командные и командные.

В личных соревнованиях определяются места, занятые участниками в каждой весовой категории, в командных – командами, в лично-командных одновременно определяются места, занятые участниками и командами.

10. Способы и формы передачи традиции:

Хакасский национальный вид спорта «кӱрес» передавался наглядным образом в народной среде, на практике – во время праздничных событий. В настоящее время передачей навыков, знаний занимаются тренеры в секциях, проводятся спортивные соревнования различного уровня.

Справочная информация:

- История выявления и фиксации (история, экспедиция и т.д.):

Теме национальных видов спорта, в частности «кӱрес», посвящены монографии современных исследователей. Исследователи конца XIX – начала XX вв. специально не изучали данный вопрос, вскользь отмечая, что у хакасов есть борьба. Основными источниками сведений о данном виде национальных состязаний были жители сельских поселений и в какой-то мере героические сказания хакасов.

Анализ работ исследователей свидетельствует о внимании ученых к проблеме хакасского национального вида спорта «кӱрес», но в основном эту тему поднимают исследователи педагогической науки.

В 1969 году вышла книга кандидата педагогических наук Л.Н. Сагалакова «Кӱрес» (переработанное издание вышло в 2006 году), в которой автор описывает историю национальной борьбы хакасов – «кӱрес» и перспективы развития этого вида спортивных состязаний в Хакасии. Он изучил состояние, процесс развития хакасской борьбы. Книга Л.Н. Сагалакова остается актуальной и востребованной до сих пор. Она придает новый импульс развитию национальной борьбы хакасов на современном этапе. Автор был лично знаком с представителями старшего поколения, которые охотно делились с ним знаниями по технике и правилам ведения этого вида состязаний. Поэтому книга является, по сути, руководством «Кӱрес». В 2002 году вышла монография А.Н. Асочакова, в которой большое внимание отводится хакасской борьбе в разные периоды ее существования. Автор, опираясь на научные исследования предшественников, пишет о том, что судьба таких народных средств как борьба, стрельба из лука, конные скачки пережили века. Он описывает условия проведения борьбы, требования к схватке, поведению победителя. Ценность книги заключается в том, что автор обращается не только к истокам, процессу становления, но и предпосылкам развития хакасской борьбы в перспективе.

Пособиями для учителей физкультуры, тренеров стали книги «Хакасские народные игры и состязания», авторами которого стали А.И. Челтыгмашев, Г.Н. Кидиеков, А.Е. Сербигешев, Ж. Г. Толмашова, а также книга «Хакасские народные игры и состязания», выпущенная авторами А.Г. Кильчичаковым, Н.У. Сагалаковым, в которых описаны разные национальные виды спорта и в том числе «Кӱрес».

В 2019 году вышла статья Н.Я. Артамоновой «Национальная борьба в культурном наследии коренных народов республик Тыва и Хакасия: историографический обзор», в которой поднимается вопрос об изученности национальной борьбы путем анализа «научных публикаций досоветского, советского и постсоветского периодов, посвященных изучению национальной борьбы тувинцев и хакасов является анализ научных публикаций досоветского, советского и постсоветского периодов, посвященных изучению национальной борьбы тувинцев и хакасов». Автором также отмечается, что «Знакомство с работами советских исследователей Тувы и Хакасии показало, что тема народных состязаний, в том числе борьбы, по нашим наблюдениям, не представляла особого интереса как предмет исследования и упоминалась в контексте с какими-либо празднествами, обрядами (Ю.Л. Аранчын, О.Б. Наумова, К.М. Патачаков, Я.И. Сунчугашев и др»[10]). Исследователь делает выводы о том, что «можно говорить о недостаточной изученности этого вида спортивных состязаний тувинцев и хакасов историками. Одной из проблем современной историографии данной темы является некоторая узость взглядов исследователей, заключающаяся в попытках идеализации прошлого, эксплуатации одних и тех же сюжетов с небольшими вариациями. Необходима постановка проблемы национальной борьбы коренных народов Тувы и Хакасии в рамках исторической науки. Историкам нужно искать точки соприкосновения с другими гуманитарными науками. В связи с этим предстоит значительная работа в поиске подхода, при помощи которого возможно соединить не противоречащие друг другу теоретико-методологические ресурсы при изучении национальной борьбы как элемента культурного наследия»[11]. Несколько работ, и в том числе диссертация, по данной теме написаны О.С. Домогашевым, старшим преподавателем кафедры физической культуры ХГУ.

Из современных исследователей, кто изучал данную тему, наибольшую информацию собрал этнограф, доктор исторических наук В.Я. Бутанаев. В своих работах он обращается к теме хакасских национальных игр, в том числе и «Кӱрес». В книге «Будни и праздники тюрков Хонгорая» представлен материал по народным играм, праздничным развлечениям и спортивным состязаниям, которые создавались хакасским народом в течение многих столетий. По мнению автора, трудно переоценить значение историко-культурного наследия, полученного хакасами от их предков, где часто в закодированном виде передано все самое сокровенное, что было накоплено веками для своих потомков»[12]. Признавая значимость работ предшественников в изучении истории и культуры Хакасии, автор отмечает недостаточную изученность обычаев и обрядов тюрков Хонгорая (по-русски – «кыргызская земля»), связанных с семьей и этнопраздниками. Ученый утверждает, что в отдельных работах предшественников «хотя и рассматривались некоторые стороны этой проблемы, но приводимые материалы отрывочны и не дают полного представления о буднях и праздниках хакасов»[13]. Отдельный параграф В.Я. Бутанаев посвящает хакасской борьбе «Кӱрес»: «Этот вид спортивных состязаний возник в древности как поединок с силачами неприятельского войска». Автором особенно отмечается, что в хакасских героических сказаниях не упоминается о поясной борьбе, хотя сцены борьбы богатырей есть во многих героических сказаниях. Это вызывает удивление ученого, так как традиционная хакасская борьба «Кӱрес» велась на кушаках. Наличие на поясе борца матерчатого кушака, поясняет автор, являлось необходимым условием национальной борьбы. Ученый – один из немногих авторов, кто описывает правила борьбы «кӱрес» в предшествующие столетия и отмечает, что в хакасской борьбе нет большого разнообразия приемов, поскольку руки заняты и главными достоинствами борца являются физическая сила и выносливость. В.Я. Бутанаев также дает краткое описание тувинской борьбы, акцентируя внимание на «танце орла» в исполнении борца-победителя. По мнению В.Я. Бутанаева, правила и приемы хакасской борьбы не подверглись такому влиянию монгольской культуры, как борьба тувинцев[14].

Источники информации:

- Архивы –

- Библиография

- Артамонова Н.Я., Национальная борьба в культурном наследии коренных народов республик Тыва и Хакасия: историографический обзор /, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан/ Проблемы социально-экономического развития Сибири научный периодический журнал / учредитель и издатель: ФГБОУ ВО "Братский государственный университет". - Братск : Изд-во БрГУ, 2019 № 1. p. 102-107;

- Асочаков А.Н. Физическая культура и спорт в Хакасии/ Абакан: ООО «Журналист», 2002. 200 с. 22;

- Бутанаев В.Я. Будни и праздники тюрков Хонгорая/ Абакан: ООО «Журналист», 2014, с.5, с. 23, с.284, 316;

- Бутанаев В.Я. Конные скачки и борьба тюрков Хонгорая /Туркология № 2, 2016, с. 99-100 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2438481

- Домогашев О.С. БОРЬБА "КУРЕС" КАК ЭЛЕМЕНТ ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ ХАКАССКОГО НАРОДА / Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. В 2 книгах. Ответственный редактор В.В. Анюшин. 2015. С. 182.

- Хакасские народные игры и состязания: Пособие для учителя / А. И. Челтыгмашев, Г. Н. Кидиеков, А. Е. Сербигешев, Ж. Г. Толмашова 62, 1 с. ил. 20 см. Абакан Хакас. кн. изд-во 1996.

- Кильчичаков А.Г., Сагалаков Н.У. Хакасские народные игры и состязания / Абакан: Хакасское книжное издательство, 2007. -111 с.

- Хакасский героический эпос «Ай хууӌын» /Наука, Новосибирск, 1997, с. 480.

- Хакасский героический эпос «Алтын Арыг»/ изд-во: Главная редакция восточной литературы, Москва, 1988, с 335;

- Сагалаков Л.Н. Кӱрес (Хакасская национальная борьба)/ Абакан: Хакасское отделение Красноярского книжного издательства. 1969, с. 68.

- Сагалаков Л. Н. Кӱрес (хакасская национальная борьба) / Изд. 2-е, перераб. и доп. Абакан: ООО «Журналист», 2006. 60 с;

- Иные: интернет-ресурсы

- Современное состояние объекта. «Кӱрес» в современном своем бытовании выступает в качестве соревнований уровня Сибири, мира. Обязательная часть праздника «Тун пайрам» и других национальных праздников.

С целью популяризации написаны книги, статьи, проводятся соревнования различного уровня, турниры, посвященные памяти выдающихся борцов, тренеров.

- Традиционный ежегодный Фестиваль по кӱресу в поселке Солнечном Усть-Абаканском районе;

- Ежегодный Республиканский турнир по хакасской национальной борьбе «Кӱрес», посвященный памяти мастера спорта СССР по греко-римской борьбе А.Б. Мамышева в Аскизе.

- 18 июня 2022 года проведен открытый районный турнир по национальной борьбе «Кӱрес», среди мужчин на призы Главы Администрации Аскизского района. Приехало 46 спортсменов из г. Абакана, г. Саяногорск, Аскизского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов. Было разыграно 18 комплектов медали в 6 весовых категориях. В районных ДЮСШ есть секции по борьбе «Кӱрес».

В 2021 году создана Федерация национальных видов спорта Республики Хакасия, председателем общественной организации избран глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев. В поселке Солнечном Усть-Абаканского района открыт Центр спортивной национальной борьбы в Хакасии.

11. Формы сохранения и использования объекта в деятельности учреждений культуры: ГАУК РХ «Хакасский республиканский национальный музей-заповедник» проводит соревнования по хакасским народным играм и состязаниям «Алыптар ойыннары – Богатырские состязания» в рамках празднования Международного дня защиты детей. Одним из видов состязаний является «Кӱрес».

12. Авторы/Составители: Кулимеева Виктория Кимовна – директор ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей - заповедник»;

Угдыжеков Станислав Анатольевич – кин, методист ГАУК РХ ««Хакасский национальный краеведческий музей - заповедник».

- Дата публикации:

- Дата обновления:

- Сведения, сопровождающие аудио-, видео- и фотоматериалы:

13. Фотографии:

Персоналии (краткие сведения о людях, связанных с объектом «Хакасский национальный вид спорта «Кӱрес»):

- Аданаков Анатолий Николаевич (1948) – мастер спорта по вольной борьбе (1971), выступал в веcовой категории до 57 кг; серебряный призёр чемпионата Сибири, Урала и Дальнего Востока (1971); серебряный призёр чемпионата Красноярского края (1970), тренер;

- Бельтреков Александр Сергеевич (1963) – тренер, открыл в селе Солнечном новый центр спортивной национальной борьбы в Хакасии;

- Боргояков Владимир Иннокентьевич (1965) – мастер спорта по греко-римской борьбе СССР, мастер спорта РСФСР по «Национальным видам спорта (кӱрес)»;

- Бурнаков Геннадий Леонтьевич (1965) – мастер спорта по классической борьбе СССР, мастер спорта РСФСР по «Национальным видам спорта (кӱрес)»;

- Дежнёва Анастасия Ивановна (Харитонова) (1983) – призёр чемпионатов России по вольной борьбе, чемпионка мира по борьбе на поясах;

- Зырянова Татьяна Сергеевна (1993) – шестикратная чемпионка мира по борьбе на поясах, победитель в борьбе на поясах на XXVII Всемирной летней Универсиаде в 2013 году в Казани;

- Кильчичаков Александр Гордеевич (1949) – заслуженный работник физкультуры и спорта РХ, мастер спорта России и СССР по греко-римской борьбе, тренер-преподаватель, воспитавший 10 мастеров спорта СССР и России, мастера спорта международного класса;

- Майнагашев Александр Михайлович (1956) – старейшина спортивной и национальной борьбы, мастер спорта СССР по греко-римской борьбе;

- Мамышев Аркадий Борисович (1964) – мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, чемпион Сибири 1996 года в кӱресе (св. 74 кг), победитель республиканских спартакиад 1996 г. (74 кг) и 2002 г. (св. 74 кг), 2000 г. (абсолютное первенство);

- Мылтыгашев Михаил Фомич (1953) – тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе;

- Сагалаков Валерий Васильевич (1966) – призер чемпионатов Сибири 1996 и 1997 г.. в весе 74 кг, победитель Спартакиады республики по кӱресу в 1998 и 2000 годах. В 2000 году Валерий Васильевич был признан лучшим спортсменом Аскизского района;

- Сагалаков Василий Васильевич – мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер;

- Сагалаков Леонид Николаевич (1935) – тренер, инициатор проведения соревнований, мастер спорта СССР по гимнастике, автор книги «Курес (Хакасская национальная борьба)»;

- Толмашов Петр Дмитриевич (1949) – мастер спорта СССР по греко-римской борьбе борец, тренер ДЮСШ Аскизского района;

- Топоев Сергей Тимофеевич (1966) – мастер спорта СССР по вольной борьбе, победитель многих турниров, в том числе международных соревнований на призы Ивана Ярыгина 1990 года, призер чемпионата Сибири 1996 года, победитель Спартакиады Хакасии 1994 года (58 кг) по кӱресу;

- Чебодаев Никифор Ильич (1952) – директор Аскизской средней школы с 1983 по 2003 гг., заслуженный учитель Хакасии, мастер спорта России по кӱресу;

- Чепчигашев Станислав Афанасьевич (1965) – призер чемпионата Сибири 1997 года (св. 74 кг), победитель Спартакиады Хакасии 1994 и 2000 годов. Абсолютный чемпион областных сельских игр 1990 года;

- Чертыков Юрий Карпович (1964) – мастер спорта РСФСР по национальной борьбе, семикратный чемпион чемпионатов Сибири в весе 66 кг с 1985 по 1991 год, победитель Сельских областных игр в 1992 году стал как в своей, так и в абсолютной категории, чемпион республиканских Спартакиад 1994, 1996, 1998 годов.

Приложение 1

Современные правила проведения соревнований по хакасскому национальному виду спорта «Кӱрес»

І. ХАРАКТЕР ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

- По характеру проведения соревнования делятся на личные, лично-командные и командные.

б) В личных соревнованиях определяются места, занятые участниками в каждой весовой категории, в командных – командами, в лично-командных одновременно определяются места, занятые участниками и командами.

ІІ. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования могут проводиться:

а) с выбыванием после двух поражений;

б) по круговому способу;

в) с делением на подгруппы;

г) по олимпийской системе;

д) утешительные встречи за 3-е место.

1. В соревнованиях по круговому способу каждый участник (команда) данной весовой категории встречается с каждым другим участником (командой) данной категории.

2. В соревнованиях с выбыванием после двух поражений участник заканчивает выступления после того, как потерпит два поражения.

3. В соревнованиях по олимпийской системе участник выбывает из соревнований после первого поражения.

4. В соревнованиях по подгруппам участники (команды) делятся на 2 группы, в которой по одной из систем выявляют тех, кто встретится в стыковых встречах за 1-2, 3-4 и т.д. места.

5. В соревнованиях с утешительными кругами вначале выявляются участники круга приведения к 4, 8, 16 и т.д. Продолжают соревнования только победители встреч, пока не выявятся 2 финалиста, которые разыгрывают 1-2 места. За 3 место утешительные схватки проводят борцы, проигравшие финалистам.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

1. При проведении соревнований по любой системе порядковый номер каждого борца (команды) определяется по жребию и сохраняется за ним до конца соревнования.

2. При проведении соревнований по олимпийской системе, с делением на подгруппы, с утешительными встречами финалисты разыгрывают 1-2 места.

3. При проведении соревнований другими способами, а также в подгруппах победителем соревнований считается участник, получивший наибольшее число очков. Если двое имеют одинаковое количество очков, то более высокое место отдается участнику, победившему в личной встрече. Если после взаимных встреч у трех финалистов окажется одинаковое количество очков, то при определении мест учитываются очки, полученные ими за все соревнование. Если и эти показатели равны, то победитель определяется по подпункту 4 п. 3.

4. 4-е и последующие места определяются в зависимости от того, в каком круге выбыли борцы, выбывшие в одном круге считаются выбывшими одновременно. В этом случае их места распределяются в такой последовательности:

а) по наибольшему числу набранных очков;

б) по победе во взаимной встрече

в) по числу побед;

г) по наименьшему времени, затраченного на победы.

5. Если участник выбыл из соревнований по болезни, но вошел в следующий круг, он занимает последнее место в этом круге.

6. Участникам, не явившимся на схватку, а также снятым с соревнований за неэтичное поведение, место не определяется.

7. При проведении соревнований по круговому способу, если участник выбыл из соревнований по болезни, то для него определяется место с учетом того, что во всех пропущенных им схватках он получил поражение со временем.

ІV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ

1. Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы:

а) юноши младшего возраста – от 14 до 15 лет;

б) юноши старшего возраста – от 16 до 17 лет;

в) взрослые – от 18 лет и старше.

Выделяют ветеранов 35 лет и старше. Юноши 17 лет в виде исключения могут быть допущены к соревнованиям взрослых.

2. Участники делятся на следующие весовые категории:

I. Юноши младшего возраста:

1. Наилегчайшая до 32 кг.

2. Легчайшая до 35 кг.

3. Полулегкая до 38 кг.

4. Легкая, до 42 кг,

5. Полусредняя до 46 кг.

6. Средняя до 50 кг.

7. Полутяжелая до 55 кг.

8. Тяжелая до 60 кг.

9. Свыше 60кг.

II. Юноши старшего возраста:

1. Легчайшая до 42 кг.

2. Полулегкая до 46 кг.

3. Легкая до 50 кг.

4. Полусредняя до 55 кг.

5. Средняя до 60кг.

6. Полутяжелая до 66 кг.

7. Тяжелая до 73 кг.

8. Свыше 83кг.

III. Взрослые:

1. Легкая до 55 кг.

2. Полусредняя до 60 кг.

3. Средняя до 66 кг,

4. Полутяжелая до 73 кг.

5. Тяжелая до 81 кг.

6. Свыше 81 кг.

3. Среди взрослых может проводиться абсолютное первенство.

V. ВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Взвешивание участников всех весовых категорий проводится в первый день соревнований, но не позднее, чем за 3 часа до начала соревнований. Участники взвешиваются обнаженными. Продолжительность взвешивания 30 минут. Опоздавшие к соревнованиям не допускаются. Участник при взвешивании предъявляет документ, удостоверяющий личность.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ

НАЧАЛО И КОНЕЦ СХВАТКИ

1. Перед началом схватки борцы становятся на противоположных сторонах ковра.

Участник, названный первым, обвязывает себя красным хуром, вызываемый вторым – синим, Арбитр приглашает их на середину ковра и проверяет, как завязаны хуры. Спортсмены и арбитр обмениваются рукопожатиями. Борцы берутся за хуры в обоюдный захват, причем правая рука проходит под левой рукой соперника. Арбитр проверяет, чтобы обе руки были на спине соперника, спросив о готовности борцов и получив утвердительный ответ, дает сигнал к началу схватки.

2. По окончании схватки для объявления результата арбитр занимает место лицом к зрителям, борцы становятся по обе стороны от него. После объявления победы арбитр поднимает вверх руку победителя, затем спортсмены и арбитр обмениваются рукопожатиями.

ХОД, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ СХВАТКИ

1. Продолжительность схватки для взрослых борцов 5 минут, старших юношей – 4 минуты, младших – 3 минуты. Схватки ведутся без перерыва на отдых. На соревнованиях в абсолютной категории предварительные схватки длятся по 2 минуты. Финальная – 5 минут.

2. Схватка начинается, прерывается и возобновляется по свистку арбитра.

3. При каком-либо непорядке в костюме борца, развязывании или ослаблении хура, схватка прерывается, но не более 2 минут для каждого борца за все время схватки. Если по истечении времени борец не может продолжать прерванную схватку, ему засчитывается поражение. Такие же правила при травме спортсмена и оказании медицинской помощи.

4. Исходом схватки бывает победа (поражение) на туше или по баллам.

5. Если за положенное время ни одному из борцов не удалось добиться преимущества, дается дополнительное время проведения приема, но не более 3 минут, по истечении которых победитель определяется по активности.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СХВАТКЕ

1. Технические действия борцов оценивают арбитр и двое судей. При разногласии судей в оценке технического действия и при фиксации на туше решение выносится большинством голосов судейской коллегии по ходу схватки.

Приложение 2

Фото Майнагашева С.Д., Казановка 1913г. взято из источника МАЭ № 2287-65 http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/majnagashev/marry

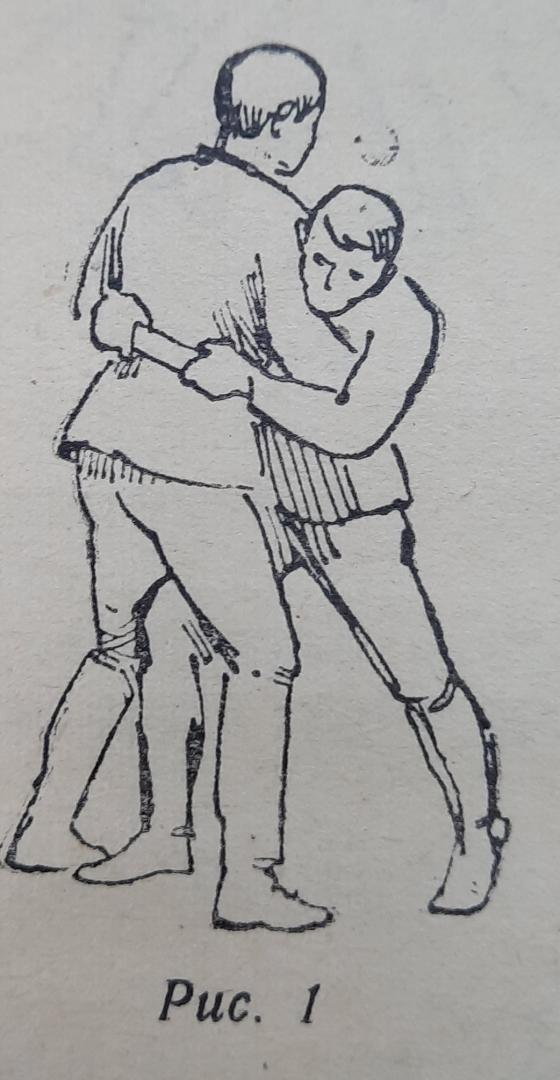

Стойка борцов перед началом схватки (Кӱрес пастирi) /

из книги Сагалакова Л. Н. «Кӱрес (хакасская национальная борьба)» 1969г.

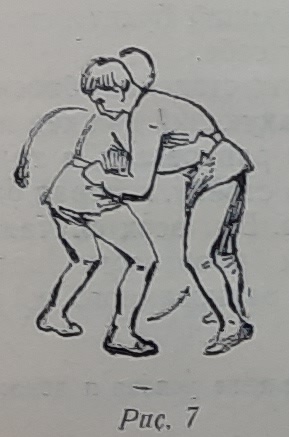

Прием «Бросок через бедро» (нанға силіп тастирға) /

из книги Сагалаков Л. Н. «Кӱрес (хакасская национальная борьба)» 1969г.

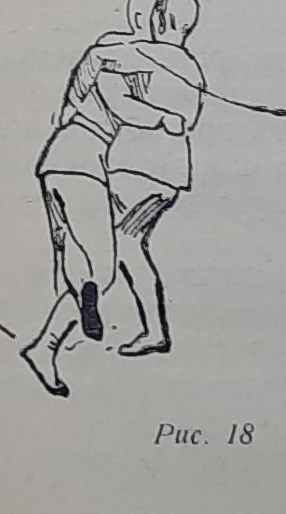

Прием «Бросок с обвивом» (ырғах суғып) /

из книги Сагалаков Л. Н. «Кӱрес (хакасская национальная борьба)», 1969 г.

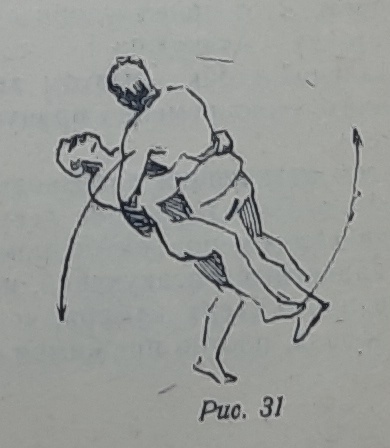

Прием «Бросок с подсечкой» (азах саап тастирға) /

из книги Сагалаков Л. Н. «Кӱрес (хакасская национальная борьба)», 1969 г.