Хакасская традиционная вышивка

Анкета-паспорт

объекта нематериального культурного наследия

Республики Хакасия

«Хакасская традиционная вышивка»

1. Наименование. Хакасская традиционная вышивка.

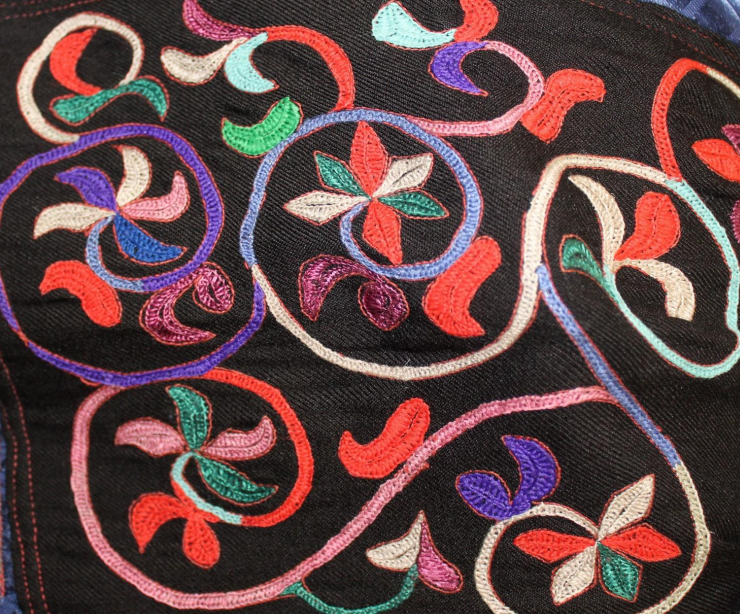

2. Описание объекта. Хакасская традиционная вышивка (ХТВ) относится к технологиям художественного текстиля. Прежде всего ХТВ связана с технологией изготовления традиционного хакасского костюма. Однако данный термин имеет и более широкое употребление, что объясняется использованием разных элементов традиционной вышивки и при оформлении интерьера юрты, и для праздничного снаряжения конской упряжи, и для украшения некоторых других предметов быта хакасского народа.

В хакасской народной традиции вышивка используется в поликах (наплечниках) и манжетах (ээн, моркам) при шитье национального платья, при изготовлении рукавиц и сумочек, для украшения верхней одежды, головных уборов и обуви. Вышивкой украшались и отдельные элементы конской упряжи, в частности, декоративные женские чепраки, в которых применялась вышивка чеек. Декоративная вышивка находила применение и в интерьере юрты, например, для украшения подушек частых, отделки элементами декора занавесей для кроватей. Помимо вышивки нитками, в хакасской народной культуре бытовала вышивка бисером, главным образцом которой является хакасское поғо. Бисером отделывались декоративные набедренные сумочки нанҷых, им декорировалась женская обувь. Для вышивки женских браслетов и девичьих накосников использовались не только бисер, но и пуговицы.

В наше время хакасская традиционная вышивка является самым развитым и распространённым видом декоративного творчества хакасов, в котором сохраняются приёмы и орнаментальные мотивы, имеющие древние источники. Самобытность и уникальность ХТВ заключается также и в том, что она технически сложная в применении, многоцветная, богатая разнообразными элементами орнамента. Самобытность и уникальность ХТВ состоит и в том, что такого характера декоративное творчество у соседних коренных народов Южной Сибири не встречается.

3. Территории современного бытования объекта нематериального культурного наследия (ОНКН). Республика Хакасия Российской Федерации (все муниципальные образования и населённые пункты), которая расположена в долинах рек Енисея и Абакана. На северо-западе республика граничит с Кемеровской областью, на юге и юго-западе – с Горным Алтаем и Тывой. Южная граница Хакасии проходит по хребтам Западного Саяна.

4. Принадлежность ОНКН (этнос и конфессия). Хакасы (самоназвание тадар) – тюркоязычный этнос, преимущественно проживающий в Республике Хакасия. Религия: с XIX века – православие, до христианства – шаманизм и тенгрианство.

5. Язык (или диалекты) этноса, которому принадлежит ОНКН. Хакасский язык, имеющий четыре диалекта (качинский, сагайский, кызыльский и шорский) и относящийся к алтайской языковой семье тюркской языковой группы.

6. Сведения об особенностях ОНКН.

Историко-этнографическая характеристика.

Декоративные швы хакасской вышивки связаны с технологией обработки кожи, меха, войлока и текстиля, имеющей культурно-историческое значение. Так, на территории Хакасско-Минусинской котловины тамбурный шов (хак. сӧзiрткен) встречается на изделиях Тагарской культуры, относящихся к III–IV вв. до н. э. Шов сӧзiрткен является основным элементом художественной вышивки, свойственным кочевым народам (татарам, кыргызам, казахам, алтайцам, уйгурам и др.) У уйгуров данный шов зафиксирован на изделиях VII–IX вв.[i] Всё это свидетельствует о том, что шов сӧзiрткен был с давних времён освоен тюрко-монгольскими племенами. Он и сегодня широко распространён у многих тюркоязычных народов Сибири и Средней Азии, а также у бурят и монголов.

Гладьевые швы и швы по настилу (хак. толдырып, орап) связывают хакасскую вышивку с техниками декорирования костюма западных татар. Л.П. Потапов отмечал: «Женская одежда и обувь обильно украшалась вышивкой из шелковых ниток, что может служить дополнительным указанием на связь качинского быта с бытом западно-сибирских татар, у которых вышивка распространена, в то время как у монголов она отсутствует»[ii].

В технологии хакасской традиционной вышивки важную роль играют орнамент и уникальная техника вырезания трафарета орнамента (ӱлгӱ). Композиционные схемы и мотивы ХТВ прослеживаются с эпохи раннего средневековья, и связываются они с орнаментом енисейских кыргызов.

История выявления и фиксации.

Первые этнографические сведения о хакасской традиционной вышивке относятся к ХVIII веку. Это труды и путевые записки участников академических экспедиций Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Сталленберга, Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, П.С. Палласа и И.Г. Георги, а также работы В. Татищева и Е. Пестерева. В ХIХ веке описание хакасской вышивки встречается в трудах таких исследователей, как Г. И. Спасский, А. П. Степанов, Н. А. Костров, Н. С. Щукин, П. Корнилов, А.М. Кастрен, А.А. Кропоткин, В.В. Радлов, И. И. Каратанов, П.Е. Островских и Н.Ф. Катанов[iii].

Так, о наличии у «качинских татар» вышивки писал в в ХVIII веке И.Г. Георги: «На праздничном платье много видно красиво вышитых узоров или вычуров, а при том обшивается оно по краям материалами иного цвета или опушается мягкою рухлядью»[iv].

Описание хакасской вышивки приводится также в одном из трудов исследователя И. Каратанова: «Богатые люди, сверх обыкновенной татарской длинной рубахи с большими углами у ворота и вышитых около карманов разными узорами плисовых или суконных шароваров, надевают суконный капот, пальто или цветной халат. Зимою носят мерлушчатые лисьи, волчьи, крытые сукном или плисом, а более нагольные овчинные шубы. У некоторых на плечах и спине бывают вышивки цветов и узоров разноцветными шелками и шерстью… шапки носят высокие с лисьими, мерлушчатыми, овчинными и другими околышами, верх у них четырёхугольный, сваливающийся на одну сторону. [Верх шапки] плисовый или бархатный, вышитый затейливыми, фантастическими цветами и узорами…»[v].

В 1888 году на территорию современной Хакасии совершил экспедицию Д.А. Клеменц, который, в частности, сообщает: «По примеру прежних экскурсий я занимался и в нынешнем году собиранием образцов инородческого орнамента. Ограниченность средств заставила меня удовольствоваться не многими образцами в подлинниках и снимать с других узоры, вырезки и выкройки. Судя по имеющимся у меня в руках образцам, на кызыльских рисунках заметно влияние русских образцов»[vi].

В 1897 году в Красноярске по постановлению Енисейского губернского комитета была организована экспедиция по изучению особенностей хозяйствования и быта хакасов Минусинского и Ачинского уездов; в состав экспедиции вошли А.А. Кузнецова, А.А. Ярилов и П.Е. Кулаков. По результатом данной экспедиции вышла книга «Минусинские и ачинские инородцы, материалы для изучения» (1898), ставшей первой работой, в которой специально рассматривается хакасская одежда в целом и вышивка в частности. Так, об особенностях хакасской вышивки авторы книги пишут следующее: «Особенно распространённым украшением являются узоры, вышитые кручёным шёлком ярких и пёстрых цветов. Рисунки узоров вырезаются из бумаги, картона или бересты иногда по старым образцам, иногда же придуманные вновь, нашиваются на материи и вышиваются или тамбурным шитьём или же гладью. Чаще всего на наплечниках, рукавицах, обуви и коврах встречаются узоры в виде звёзд, цветов, напоминающих по форме розоцветные и сложноцветные растения и крестообразные длинные и квадратные фигуры. Для украшения спины у сикпена, сигедека и шубы, а также обуви и рукавиц делаются узоры в виде длинных изогнутых гирлянд с цветами, листьями и завитками или же фантастические узоры с острыми углами, изогнутыми и ломаными линиями. Большинство рисунком симметрично. На вышитых узорах преобладают яркие определённые радужные цвета шёлка: малиновый, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и лиловый, расположенные в пёстрых и резких сочетаний тонов»[vii].

В 1900 году выходит книга Е.К. Яковлева «Этнографический обзор населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела музея», в которой приводится и описание хакасской вышивки: «Шёлком вышиваются украшения на наплечниках, на рукавицах, на обуви, по спине сикпена, сигедека, шубы – и имеют вид звёзд, цветов, длинных гирлянд со цветами, листьями и завитками или же фантастических узоров с острыми углами из изогнутых и ломаных линий»[viii].

Большой вклад в изучение традиционной хакасской вышивки внёс сибирский исследователь А.В. Адрианов. Он писал: «При самом поверхностном наблюдении над жизнью минусинских и ачинских инородцев бросается в глаза повсеместное распространение вышивок на костюмах. Ни у каких других народностей, с которыми мне приходилось иметь дело, каковы калмыки на Алтае, черневые татары в Кузнецком уезде, киргизы в Семипалатинской области, буряты в Иркутской губернии, остяки и самоеды на севере Томской губернии, наконец, сойоты по верхнему Енисею и монголы в Монголии, я нигде не видел такой любви к украшению одежды, как у инородцев Ачинского и Минусинского уезда»[ix].

Таким образом, можно заключить, что исследования традиционной хакасской вышивки в XVIII – начале XX вв. носили обзорный характер. Образцы хакасских вышивок и орнаментов начали собираться лишь с конца XIX века, в настоящее время они хранятся в музейных коллекциях.

В ХХ веке исследованиями декоративно-прикладного искусства, а также орнамента и вышивки хакасского народа занималась искусствовед, кандидат исторических наук И.К. Кидиекова. Ею были перечислены и описаны основные виды швов вышивки хакасов и техника их выполнения. По данным И.К. Кидиековой, у хакасов встречаются около 30 видов швов. Из них к декоративным видам относятся: шов сӧзiрткен, ὄрбе, ӧрбелеп, чӧрбеен, толдырып, орап, туюхти сасхан, строчка с обвивкой, стебельчатый, а также стягивающий шов ‒ точып тiккен чiк. Кроме того, в старинных вышивках встречался шов алтын орап, характерный для вышивки татар[x].

Аксиологический аспект.

Основным аксиологическим аспектом хакасской традиционной вышивки можно считать её эстетическую ценность: гармония в предметном мире традиционной культуры хакасов, этническом костюме имела первостепенное значение. В праздничном костюме ценилась как красота владельца, так и его мастерство, так как одежду шили и украшали в основном для собственного пользования. Умение составлять и вырезать орнаменты для вышивки высоко ценилось, что указывало на художественную одарённость мастера. Такие образцы хакасского орнаментального искусства хранились в хакасских семьях и передавались из поколения в поколение. Праздничный костюм, украшенный орнаментальной вышивкой, представлял собой эстетически совершенный образ, в котором воплощались как мировоззренческие представления (символы Мирового Древа, птицы и др.), так и охранительные функции декоративного оформления и орнамента, что связывают национальную вышивку с религиозными ценностями и сакральными представлениями народа.

Другим немаловажным аксиологическим аспектом хакасской традиционной вышивки является моральная ценность как объекта передачи художественных традиций культуры через технологические приёмы. Обучение мастерству вышивки шло по женской линии. Наиболее искусным мастерицам вышивка и шитьё праздничной одежды и обуви заказывались специально. Таким образом, закреплялся высокий социальный статус мастера и воспитательное значение художественного труда.

7. Предметы, связанные с описанием ОНКН. Хакасская традиционная вышивка в первую очередь связана с традиционным костюмом, включающим и аксессуары. К предметам, связанным с описанием ОНКН, также следует отнести традиционную конскую упряжь, предметы интерьера юрты.

8. Сведения о технологии изготовления вышивки. Хакасская вышивка характеризуется следующими видами швов.

Сӧзiрткен. Технология шва заключается в следующем: нужно закрепить нить на ткани, вывести её на лицевую сторону ткани, придерживая большим пальцем левой руки нитку и сформировать небольшую петельку. Иголку нужно вколоть в исходную точку, вывести её на изнаночную сторону работы, не натягивая сильно, придерживая петельку на лицевой стороне ткани, вывести иголку у вершины петли, выполнить небольшой стежок, закрепляя петельку. Данным видом шва вышивают по предварительно намеченному рисунку. Шов сӧзiрткен хакасские мастерицы всегда выполняют иглой, но не крючком. При вышивании иглой они перебрасывают нить петлей налево, прокалывают в середине предыдущей петли иглу и направляют её на себя. На изнанке образуется линия последовательных стежков, а на лицевой стороне – петельная цепочка.

Швом сӧзiрткен можно передать любые линии, заполняя или оконтуривая узор. Цепочка сӧзiрткен свободно и непрерывно вьётся по его контуру, повторяясь дважды и трижды, иногда загибаясь внутрь, плотно примыкая друг к другу. В зависимости от вышиваемой поверхности может делаться крупными петельными стежками или мелкими. Чаще всего на лучших хакасских изделиях шов сӧзiрткен встречается в парном сочетании из разноцветных нитей.

Ӧрбе. При вышивании этим швом нить идёт зигзагообразно или ложится параллельными стежками. Различают простое ӧрбе и туюх ӧрбе. Швом ӧрбе выполняется линия соединения проймы и рукавов на нагольных шубах, легких пальто сикпен, линия кроя обуви. Во всех указанных случаях этот шов выступает как декоративный, с помощью которого украшаются линии соединения швов.

Туюх ӧрбе – разновидность косой сетки, с помощью которой ткань схватывается иглой у края контура узора, где также затягивается петля. Края шва имеют петельный рельеф. На обратной стороне стежки вьются по контуру узора, а на лицевой стороне выходит поперечный настил зигзагообразно расположенных нитей.

Чӧрбеен шьётся слева направо. Сначала иголку с ниткой извлекают на лицевую сторону ткани, а затем её вкалывают в ткань вертикально сверху вниз, придерживая нитку большим пальцем левой руки. В момент вытаскивания иголки нитку отпускают, при этом нитка должна обязательно остаться под иглой – тогда получается петелька. Швом чӧрбеен часто заполняют круговые ряды или середину крупных орнаментальных форм. Эти разделки вносят большое разнообразие в фактуру вышивки. Чӧрбеен встречается в растительных композициях, им заполняются цветочные розетты.

Толдырып – это либо простая гладь с вертикальными стежками, либо «косичка». Шов толдырып может быть двусторонним и односторонним; он может быть частым (без просвета между швами) либо редким (с просветами между швами); этот вид шва располагается либо под косым, либо под прямым углом относительно центральной линии узора. Преимущественно этим швом заполняют внутреннее поле узора в виде небольших лепестковидных звеньев. Толдырып чаще всего встречается на изделиях из ткани, на поликах платьев, спинках сикпенов и крытых шуб. Им пользуются в сочетании со швом сӧзiрткен, который служит окантовкой всего рисунка. Такие швы часто используются в современных хакасских вышивках.

Орап. Шов орап рельефен. На ткань, кожу или ровдугу накладывается берестяной узор и зашивается гладью вертикальными прямыми стежками. Швом орап выполнены узоры на старинных женских сумочках нанчых и кисетах. Иногда обмотанную цветными нитками берестяную выкройку узора прикрепляли к ткани. В случае, если нити были золотыми, то вышивку назвали алтын орап.

Туюхти сасхан – разновидность глади с двусторонним швом, создающая сплошной плотный настил нитей на весь узор. Иголка направляется по ширине узора в одну сторону, затем в обратную, создавая впечатление плотной ёлочки, образуя шов перекрещивающимися стежками. Этим швом обычно маскируют линии соединения деталей спинки шуб, пальто сикпен, обуви.

Точып тiккен чiк – декоративный стежок, стягивающий ткань. Этот шов образует на левой и правой стороне ткани горизонтально расположенные стежки различного размера из разноцветных нитей, образуя сборки у линии соединения рукавов с поликами и линии талии на спинках шуб и сикпенов. Точып тiккен чiк встречается на всех типах мужской и женской одежды[xi].

Номаан чiк – стебельчатый шов, выполняющийся слева направо или снизу вверх. Стебельчатый шов выполняется из параллельных стежков одинаковой величины, поставленных наклонно, он встречается в вышивке поликов и манжетов, рукавиц и других изделий.

Чеек – декоративный приём хакасской вышивки, представляющий собой окантовку в несколько рядов (обычно 5–7), нашитых потайным швом шнурков, которые плели вручную. Ширина чеек обычно составляет около 10 мм. Цветовая гамма чеек содержит основные цвета спектра, встречаются сочетания: а) голубой, зелёный, белый, лимонный, жёлтый, лиловый, оранжевый; б) зелёный, синий, голубой, белый, жёлтый оранжевый, красный и др. Чеек окантовывался металлизированной золотой нитью, что придавало изделию особую нарядность. В таких изделиях, как сигедек, сумочки нанҷых, декоративные подушки и чепраки, ряд чеек повторяется трижды, чередуясь с полосой декоративной ткани (шёлком или бархатом), на которую он был нашит.

Техника вышивки бисером. При вышивании бисером могут использоваться как две иглы с нитями, так и одна. В первом случае на нить основной иглы нанизывают бисер, а с помощью рабочей иглы пришивают бисерную «снизку» швом «вприкреп». Во втором случае нанизанный на нить бисер прикрепляют на основу и затем последовательно, по линии узора, пришивают к ткани по две-три бисеринки.

Основным предметом, на котором выполняется вышивка бисером, является женское нагрудное свадебное украшение поғо. Кроме того, встречаются также вышитые бисером сумочки, девичьи накосные украшения.

9. Источники сведений об ОНКН:

Тип ответственности – исследователь, хранитель и эксперт.

Название организации – ГАУК РХ «Центр культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева» (г. Абакан, пр. Ленина, 76).

10. Персоналии (краткие сведения о людях, связанных с объектом):

Инкижекова Крестина Дмитриевна (родилась в 1912 г.) – участник областных, краевых и всесоюзных выставок народного творчества, в 1988 г. получила звание «Народный мастер»;

Шалгинова Евдокия Васильевна (родилась в 1918 г.) – участник краевых областных и всесоюзных выставок, дипломант республиканских выставок и фестивалей;

Дорина (Котожекова) Мария Николаевна (родилась в 1925 г.) – участник областных, краевых, всесоюзных выставок народного творчества;

Райкова Анфиса Петровна (родилась в 1933 г.) – мастер «Чон узы» в области изготовления хакасского традиционного костюма;

Чаптыкова Елизавета Григорьевна (родилась в 1937 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат всесоюзных, краевых, областных выставок самодеятельного художественного творчества;

Спирина Анна Иннокентьевна (родилась в 1940 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат всесоюзных, краевых, областных выставок самодеятельного художественного творчества;

Тогочакова Вера Прокопьевна (родилась в 1950 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат республиканских и всероссийских выставок самодеятельного творчества;

Тудоякова Эльвира Константиновна (родилась в 1963 г.) – мастер в области изготовления поғо, хакасской вышивки; педагог МОУ ДОД «Центр детского творчества», лауреат республиканских выставок самодеятельного творчества;

Нарылкова Наталья Анатольевна (родилась в 1974 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной и стилизованной национальной одежды, педагог МОУ ДОД «Центр детского творчества», лауреат республиканских выставок самодеятельного творчества.

11. Коллективы и организации, имеющие отношение к ОНКН:

– ГАУК РХ «Центр культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева» (г. Абакан, пр. Ленина, 76);

– Хакасский народный фольклорный ансамбль «Чон кӧглері»;

– Хакасский театр моды «Алтыр»;

– ГАУК РХ «Хакасский национальный драматический театр им. А. М. Топанова» (г. Абакан, ул. Щетинкина, 12);

– ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген» (г. Абакан, ул. Хакасская, 56/1);

– ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова» (г. Абакан, ул. Пушкина, 28 а);

– МАУК музей-заповедник «Хуртуйах тас» (Аскизский район, аал Анхаков);

– ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории» (г. Абакан, ул. Щетинкина, 23);

– Институт искусств, кафедра декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», (г. Абакан, ул. Вяткина, 14);

– Учреждения культуры районных центров республики.

12. Сведения о действии над/с ОНКН (вносится информация о действиях трёх типов: сохранение, популяризация и использование).

Сохранение – хранение предметов со старинными вышивками в музеях республики, в частных коллекциях, в том числе как семейная реликвия; содействие научным, искусствоведческим и технологическим исследованиям с целью эффективной охраны объекта нематериального культурного наследия.

Популяризация – регулярное проведение семинаров, мастер-классов, выставок с приглашением народных мастеров, исследователей; издание методических пособий, обучение специалистов по декоративно-прикладному творчеству; разработка образовательных программ для учреждений общего среднего, дополнительного образования, среднего и высшего образования Республики Хакасия.

Использование – применение вышивки при создании традиционного костюма в семейных и национальных праздниках; применение вышивки при стилизации современной женской одежды.

13. Сведения об авторе-составителе паспорта:

Абдина Раиса Петровна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории»;

Кидиекова Ирина Кононовна – кандидат исторических наук, искусствовед;

Киштеева Оксана Вячеславовна – кандидат культурологии, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова».

14. Информация, необходимая для поиска сведений об ОНКН на сайте (тип и подтип объекта по рубрикатору, ключевые слова). Знания и навыки, связанные с традиционными ремёслами, произведения декоративно-прикладного народного художественного творчества.

Ключевые слова: хакасы, традиционная культура, хакасский национальный костюм, орнамент, вышивка, хакасские рукавицы, поғо, конская упряжь, традиционная хакасская обувь, головные уборы, хакасская юрта.

[i] Иванов, С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник XIX – начала XX в. Народы Севера и Дальнего Востока. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960.

[ii] Потапов, Л.П. Происхождение и формирование хакасской народности. ‒ Абакан: Хакасское книжное издательство, 1957.

[iii] Чебодаева, М.И. История изучения хакасской народной вышивки (XVIII – начало XX вв.): материалы V Международной научной конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвящённой 85-летию со дня рождения доктора исторических -наук, востоковеда, археолога Виталия Епифоновича Ларичева (27–28 сентября 2018). – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2018. С. 107–115

[iv] Георги, И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопамятностей». – СПб., 1799, Ч. 1–2.

[v] Каратанов, И. Черты внешнего быта качинских татар // Известия Императорского Русского Географического Общества, 1884. Т. ХХ. Вып.6.

[vi]Клеменц, Д.А. Предварительные сведения об экскурсии Д.А. Клеменца в Ачинский и Канские округа // Известия Восточного отдела Императорского Русского Географического Общества. Иркутск. 1889. Т. ХХ, № 1. С. 46–47.

[vii] Кузнецова, А.А., Кулаков, П.Е. Минусинские и ачинские инородцы. – Красноярск, 1898.

[viii]Яковлев, Е.К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и Объяснительный каталог этнографического отдела Музея. – Минусинск, 1900.

[ix] Адрианов, А.В. Об орнаменте у сибирских инородцев // Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. – СПб, 1911–1912. Т. 1. С. 103.

[x] Кидиекова, И.К. Орнамент хакасов. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 1996. Т. 1, 2.

[xi] Кидиекова, И.К. Техника хакасской вышивки // Проблемы истории Хакасии / отв. ред. Я.И. Сунчугашев. – Абакан: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 1979. С. 119–130.