«Технология изготовления женского нагрудного свадебного украшения «поғо́»

Анкета-паспорт

объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации на территории Республики Хакасия «Технология изготовления женского нагрудного свадебного украшения «поғо́»

1. Наименование объекта нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации (далее - объект). Технология изготовления женского нагрудного свадебного украшения «поғо́».

2. Вид объекта. Технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами.

3. Этническая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Хакасы – коренное население Республики Хакасия.

4. Языковая принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Хакасский язык (качинский, сагайский, кызыльский и шорский диалекты) относится к алтайской языковой семье тюркской языковой группы.

5. Конфессиональная принадлежность носителя (носителей) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Шаманизм / Тенгрианство / Православие.

6. Наименование места (мест) бытования объекта. Республика Хакасия, Российская Федерация.

7. Населенный пункт (населенные пункты), являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта. Республика Хакасия, районы, города и поселения Республики Хакасия

8. Субъект (субъекты) Российской Федерации, являющийся (являющиеся) местом (местами) бытования объекта. Республика Хакасия.

9. Географические координаты места (мест) бытования объекта. – Между 51°15'-55°23' с.ш. и 87°50'-91°57' в.д.

10. Краткое описание объекта.

Поғо́ [poghó] – хакасское женское свадебное нагрудное украшение, в форме плоского полусферического изделия, вышитого бисером, пуговицами, перламутром, раковинами каури. Поғо, как объект нематериального этнокультурного достояния Республики Хакасия, включает в себя знания, умения и навыки, относящиеся к традиции его изготовления и ношения. Имеет сакральное значение, отражает религиозно-мифологические основы традиционной культуры хакасов.

11. Подробное описание объекта.

Хакасское традиционное украшение поғо имеет глубокие исторические корни. На территории Хакасии нагрудник как элемент костюма бытовал в эпоху бронзы, что подтверждается археологическими находками. Бытование поғо связано с очень древним культом почитания богини плодородия, дарующей детские души, охраняющей материнство и детство. В период раннего средневековья во времена существования Кыргызского (Древнехакасского) государства (VI-XII вв.) богиня плодородия известна как богиня Ымай. Культ богини Ымай был широко распространен среди всех хакасских племенных групп, что находит отражение в древнетюркских рунических письменах. Поғо символизирует плодородие, процветание, деторождение, и его назначение связано с важным событием в жизни человека – вступлением в брак, созданием семьи. Этот нагрудник являлся обязательным элементом ритуального одеяния свахи. Во время свадебной церемонии наряженная в свадебное одеяние сваха выводит молодых из сделанной для них по традиции летней юрты – обходит ее, кланяясь восходящему солнцу. Держась за подол ее одежды, ходит по кругу и невеста, повторяя поклоны свахи. Сваха в свадебном обряде выполняет роль матери невесты, поскольку родители невесты в нем не участвуют. Молодожены входят в юрту и кланяются огню, давая обет верности. Богиня плодородия, изображенная на поғо, благословляет еще один брачный союз и становится добрым спутником и хранителем новой хакасской семьи.

Кроме древнего сакрального смысла, заключенного в поғо, орнаментация перламутром, бисером и кораллом являет собой высочайший образец народного декоративно-прикладного творчества хакасов.

Женское нагрудное украшение поғо, как объект нематериального этнокультурного достояния, представляет собой уникальную систему, в которой тесно переплетаются традиционное мировоззрение хакасов, сформировавшее семантику поғо, художественно-стилевые особенности, технологические достижения народа.

Поғо рассматривается как полифункциональное украшение. В качестве основных функций поғо выделяют множительную и охранительную, что связано с символом плодородия. Большую роль в назначении поғо как символа плодородия и деторождения сыграла развитость космогонических представлений и соотнесение их с представлениями о телесном центре: солярные символы располагались в соответствии с зонами мифического Космоса. Согласно традиционному мировоззрению хакасов одной из таких зон считался телесный центр, или пуп. Вероятно, это связано с тем, что он заключал в себе потенциал рождения. Телесный центр соотносился с космическим центром и являлся средоточием жизни. Поэтому первоначально поғо носили на уровне диафрагмы, позднее стали носить на груди. В связи с этим центральная пуговица на поғо служила, вероятно, вещественным маркером телесного центра и заключала в себе потенциал рождения новой жизни. В структуре элементов поғо нашла отражение и символика человеческого тела (оберег внутренних органов). Так, поғо может иметь форму почки, реже – сердца.

Особым значением наделялись материалы, из которых изготавливались украшения. Например, кораллу все народы Азии приписывали богатство и плодовитость; перламутровые бляхи «тана» у хакасов олицетворяли понятие жизни, жизненных сил. В поғо также использовали раковины каури, название которых на хакасском языке звучит как «чылан пазы», что при буквальном переводе значит «змеиная голова». Согласно верованиям хакасов, эта маленькая ракушка имеет свойство притягивать душу ребенка для будущей мамы. В качестве оберега для маленьких детей, каури подвешивали к люльке, пришивали к одежде. А шаман размещал на своем ритуальном костюме множество раковин, чтобы защитить себя от воздействия враждебных сил и в такой одежде он проводил обряд «ымай тартары» - «притягивание ымай» (душу ребенка) для женщины, страдающей бесплодием. Богиня Ымай являлась и жизненной силой, душой грудного ребенка, также она покровительствовала беременным женщинам и роженицам. Отсюда следует, что надевание нагрудника поғо на свадьбу было связано с культом богини Ымай, которая дарует души детей.

При изготовлении поғо использовались элементы-символы, орнаментальные «карты», которые композиционно связаны с жизнью, бытом, культами предков. Некоторые исследователи отмечают близость орнаментов на поғо со стилизованным изображением окуневской личины, которая также отождествляется с ликом богини Ымай. Это проявляется в расположении основных деталей: перламутровых пластин, пуговиц. Основной узор находится в центре поғо. Образующие его три крупные перламутровые пуговицы как бы вписаны в равносторонний треугольник, расположенный основанием вверх. В целом поғо напоминает лик или маску. Ни одна композиционная схема узора на поғо не повторяется. Расположение элементов на поғо идеально симметрично. В поғо наиболее распространены геометрические и растительные орнаменты. Из символики чисел в декоре украшений, орнаменте необходимо выделить нечетные числа: три, пять, семь, девять.

Изготовление поғо было дорогим удовольствием. Семья несла огромные материальные затраты на приобретение магических украшений: ракушек каури, кораллов, перламутровых пуговиц тана, бисера, так как элементы украшения имели высокую цену, а изготовление представляло собой долгую и трудоемкую работу. Поэтому женщины начинали шить поғо сразу после рождения дочери, чтобы к свадьбе оно было готово. Сначала выкраивали основу чаба из нескольких одинаковых лоскутов материи по выбранной форме будущего поғо, форма могла быть разнообразной, но женщины придерживались основных канонов. Затем материал проклеивали сваренным из муки клейстером. Когда он высыхал, получалась плотная, но гибкая основа чаба. Также такую основу делали из дубленой кожи, бересты, позже стали делать из картона. Чаба обшивали тканью, обычно красного цвета, затем нашивали строго симметрично – сначала крупные перламутровые пластины, пуговицы и т. д, затем мелкие элементы – кораллы, ракушки, бусины. После этого поле между ними заполняли бисером. Бисерные узоры представляли собой плотные ряды, что превращало работу в единое художественное целое. Изготавливали поғо без предварительного рисунка. Мастерица придумывала узор и держала его в голове, вкладывая в него определенный смысл.

В композиции узоров старинных поғо можно проследить традиционные орнаментальные схемы: круги – символ солнца, почки – символ плодородия и зарождения жизни. По краю поғо всегда пропускали ряд мелких перламутровых или жемчужных пуговиц. Оформляли изнаночную часть, пришивали тесьму, чтобы носить на шее. По нижнему краю пускали разной длины бахрому из бисерных снизок с бусинами или мелкими серебряными монетками на концах.

В настоящее время в Хакасии изготовлением поғо занимаются многие мастерицы. Придерживаясь традиционных схем композиционных решений и привнося свой орнаментальный ритм, они используют современные материалы и создают поғо, привлекающее всеобщее внимание.

12. Предметы, связанные с объектом (при наличии).

Традиционный хакасский национальный костюм.

13. Техники и технологии, связанные с объектом (при наличии).

Тип техники: вышивка бисером. При вышивке поғо обычно используется шов «вприкреп», который заключается в следующем: бисер нанизывается на нить, снизка с бисером укладывается вдоль линии предполагаемого рисунка и пришивается мелкими поперечными стежками. Закрепляющие стежки можно выполнять и через 2-3 бисеринки. Нижняя часть поғо оформляется бисерной бахромой и монетами.

14. Способы и формы передачи объекта.

Технология изготовления нагрудного украшения поғо сохраняется и развивается на протяжении ХХ-ХХI вв. На сегодняшний день поғо является основным видом репрезентации хакасского национального костюма. Сохранение и популяризация технологии эффективно осуществляется через проведение обучающих семинаров, мастер-классов.

Традиционное поғо используется в качестве обязательного атрибута свадеб, семейных и национальных праздников, в составе сценических национальных костюмов. Стилизованное поғо носят в качестве аксессуара современной женской одежды.

15. Сведения о носителе (носителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

Инкижекова Крестина Дмитриевна (родилась в 1912 г) – участник областных, краевых и всесоюзных выставок народного творчества, в 1988 года получила звание «Народный мастер»;

Шалгинова Евдокия Васильевна (родилась в 1918 г.) – участник краевых областных и всесоюзных выставок, дипломант республиканских выставок и фестивалей;

Дорина (Котожекова) Мария Николаевна (родилась в 1925 г.) – участник областных, краевых, всесоюзных выставок народного творчества;

Райкова Анфиса Петровна (родилась в 1933) – мастер «Чон Узы» в области изготовления хакасского традиционного костюма;

Чаптыкова Елизавета Григорьевна (родилась в 1937 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон Узы», лауреат всесоюзных, краевых, областных выставок самодеятельного художественного творчества;

Тогочакова Вера Прокопьевна (родилась в 1950 г.) – мастер в области изготовления хакасской традиционной национальной одежды, народный мастер «Чон узы», лауреат республиканских и всероссийских выставок самодеятельного творчества;

Тудоякова Эльвира Константиновна (родилась в 1963 г.) – мастер в области изготовления поғо, хакасской вышивки; педагог МОУ ДОД «Центр детского творчества», лауреат республиканских выставок самодеятельного творчества;

Нарылкова Наталья Анатольевна (родилась в 1974 г.), мастер в области изготовления хакасской традиционной и стилизованной национальной одежды, педагог МОУ ДОД «Центр детского творчества», лауреат республиканских выставок самодеятельного творчества.

16. Сведения о хранителе (хранителях) нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.

ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова» (ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова»);

ГАУК РХ «Национальный центр народного творчества имени С.П. Кадышева» (ГАУК РХ «НЦНТ им. С.П. Кадышева»);

Хакасский народный фольклорный ансамбль «Чон кӧглері»;

Хакасский театр моды «Алтыр»;

ГАУК РХ «Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова»;

ГАУК РХ «Хакасский театр драмы и этнической музыки «Читiген»;

МАУК музей-заповедник «Хуртуйах тас» (Аскизский район, аал Анхаков);

ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории»;

Институт искусств, кафедра декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова».

17. История выявления и фиксации объекта.

Первыми прямыми источниками бытования поғо являются этнографические и лексические материалы, собранные участниками экспедиций в ХVII–ХIХ вв. (П. С. Паллас, В. В. Радлов, Н. Ф. Катанов, А. А. Кузнецова, П. Е. Кулаков и др.). В трудах этих исследователей поғо описывается как объект материальной культуры хакасов. Особенности семантического значения поғо раскрываются в исследованиях ХХ века (В.Я. Бутанаев, И.К. Кидиекова, Л.В. Анжиганова, О.В. Киштеева и др.). Поғо упоминается в произведениях устного народного творчества, в частности – в текстах хакасского героического эпоса а́лыптығ нама́х.

|

|

Алтыннаң иткен поғозы Айға сустал турадыр, Кӱмӱснең иткен поғозы Кӱнге частап турыбысхан. |

Поғо ее из золота Под лучами луны играло, Поғо ее из серебра Под лучами солнца сверкало. |

||

|

|

(Хакасский героический эпос «Ай Хуучин»). |

|||

|

Алты айланып, хыс кiзi Аарлығ сикпенiн хапхан, Алтын поғозын палғанып, Ах ибдең сых килеедiр. |

Шесть раз пройдясь, дева Сукно дорогое схватила, Свой золотой нагрудник надела, И из белого дома вышла. |

|

||

|

(Хакасский героический эпос «Алтын Арығ»). |

|

|||

18. Источники информации об объекте

- Абдина Р. П. Хакасские традиционные украшения и особенности их номинации // Сибирский филологический журнал. − 2010. − № 2. – С. 113−119.

- Анжиганова Л. В. Традиционное мировоззрение хакасов: опыт реконструкции. – Абакан : Отд. изд. деятельности ХРИПКиПРО "РОСА", 1997.

- Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI–XVII вв. – М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1927.

- Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. – Абакан, 1996.

- Бутанаев В.Я. Культ богини Умай у хакасов // Этнография народов Сибири. – Новосибирск, 1984.

- Бутанаев В.Я. Иллюстрированная этнография хакасов: Альбом фотоматериалов Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова. – Абакан, 2004. – 104 с.

- Бутанаев В.Я., Бутанаева И.И. Хакасский женский нагрудник «пого» и культ богини Умай // Мир Евразии. №3. Горно-Алтайск, 2017. с. 11 - 18.

- Вадецкая Э. Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999.

- Кидиекова И.К. Хакасский костюм как материализация жизненного цикла // Культура Хакасии в XX веке: сб.науч.статей. – Абакан,2006.

- Кидиекова И. К. Орнамент хакасов. – Абакан, 1997.

- Кузнецова А. А. Минусинские и ачинские инородцы: (материалы для изучения) / А. А. Кузнецова, П. Е. Кулаков. – Красноярск: Тип. Енисейского губ. упр., 1898. – Ч. 3.

- Липский А.Н. Енисейские изваяния. – Абакан, 1970.

- Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: пространство и время. Вещный мир. – Новосибирск: Наука, 1988.

- Миловский А. Без пого не бывает свадьбы //Вокруг света – 1981 – №11 –С. 60-62.

- Патачаков К. М. Очерки материальной культуры хакасов. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 1982.

- Хакасский героический эпос: Ай – Хуучин / запись и подгот. текста, пер., вступ. ст., примеч. и коммент., прил. В. Е. Майногашевой. – Новосибирск: Наука, 1997.

- Хакасский героический эпос «Алтын Арыг» / запись и подгот. текста, пер., вступ. ст., примеч. и коммент., прил. В. Е. Майногашевой. – М.: Главная редакция восточной литературы, 1988.

- Шибаева Ю. А. Одежда хакасов / Ю. А. Шибаева; отв. ред. В. Н. Тугужекова; Хакас. науч.-исслед. ин-т яз., лит. и истории. – 2-е изд. – Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2008. – 138 с.: ил.

- Современное состояние объекта.

Традиционное поғо используется в качестве обязательного атрибута свадеб, семейных и национальных праздников, в составе сценических национальных костюмов. Стилизованное поғо носят в качестве аксессуара современной женской одежды.

20. Авторы (составители) материалов об объекте.

Бутанаева Ирина Исаевна – этнограф, фольклорист, кандидат исторических наук, член союза писателей России.

Абдина Раиса Петровна – специалист по нематериальному культурному наследию ГАУК РХ «Национальный центр народного творчества имени С.П. Кадышева»», кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории».

21. Фото-, аудио- и видеоматериалы, связанные с объектом.

Аудио- и видеоматериалы не прилагаются.

Фотографии:

- Сваха и невеста - качинки (фото Федорова Н.В. 1910 г.)

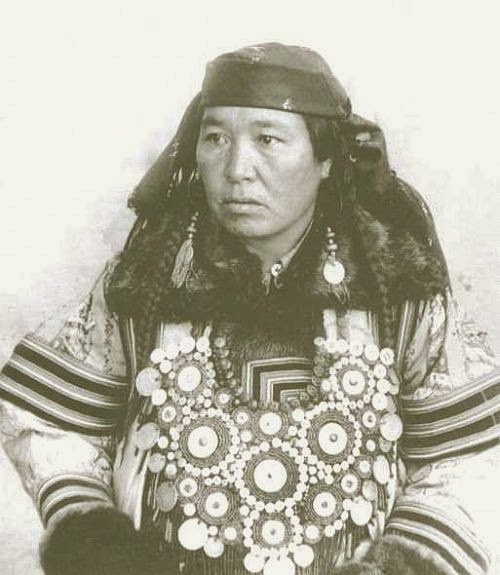

- Хакаска-сваха (фото Федорова Н.В. 1912 г.)

- Поғо Шурышевой Кичили (рис. Шибаевой Ю.А. 1959 г.)

- Пого из фондов ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова» (КП 3833/1 (книга 2). Поступление от 1960г.;

- Пого из фондов ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова» (Кп 3954/1(книга2). Акт приема от 02.06.1965г.)

- Поғо, выполненные выпускниками и сотрудниками кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» (Поғо Шуликовой Ольги Васильевны, 2003 г. (руководитель Киштеева О.В.)

- Поғо, выполненные выпускниками и сотрудниками кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» (Поғо Ачитаевой Олеси Николаевны 2011 г. (руководитель Токмашева Г. Е.)

- Поғо, выполненные выпускниками и сотрудниками кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» (Поғо Абдиной Ольги Вячеславовны, 2012 г. (руководитель Токмашева Г.Е.)

- Поғо, выполненные выпускниками и сотрудниками кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» (Поғо Коновец Татьяны Анатольевны, 2016 г.)

Приложения

Приложение 1

Сваха и невеста – качинки (фото Фёдорова Н. В. 1910 г.)

Приложение 2

Хакаска-сваха (фото Фёдорова Н. В. 1912 г.)

Приложение 3

Поғо Шурышевой Кичили (рис. Шибаевой Ю. А. 1959 г.)

Приложение 4

Поғо из фондов ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова»

КП 3833/1 (книга 2). Поступление от 1960 г.

Кп 3954/1(книга2). Акт приёма от 02.06.1965г.

Приложение 5

Поғо, выполненные выпускниками и сотрудниками кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»

Поғо Шуликовой Ольги Васильевны, 2003 г. (руководитель Киштеева О.В.)

Поғо Ачитаевой Олеси Николаевны, 2011 г. (руководитель Токмашева Г. Е.)

Поғо Абдиной Ольги Вячеславовны, 2012 г. (руководитель Токмашева Г. Е.)

Поғо Коновец Татьяны Анатольевны, 2016 г.